デザインの力というのは確実にあるし

それを信じてもいるけど

たまにデザインすることに

虚しさを感じることがある。

これって本当にデザインする

必要があるんだろうか?と

迷いが生まれることがある。

デザインの力というのは確実にあるし

それを信じてもいるけど

たまにデザインすることに

虚しさを感じることがある。

これって本当にデザインする

必要があるんだろうか?と

迷いが生まれることがある。

鳥が勝手にやってきて、鳥の動きでシャッターが押されているわけだから、鳥自身が写真を撮っていると言っても過言ではない。

いまから40年前、宮崎学さんという日本の写真家が、森の中に自動センサーカメラを設置して、動物の死を撮った作品を発表したとき、「あいつは自分でシャッターを押していないから邪道だ」と、陰口を言われたそうです。時代が変わると評価も変わる。宮崎学さんはきっと早すぎたんですね。

早いといえば、20年前のSTUDIO VOICEに、スティーブン・ギルさんのインタビュー記事が載っています。「手で愉しむ写真集づくりのススメ」というタイトルです。

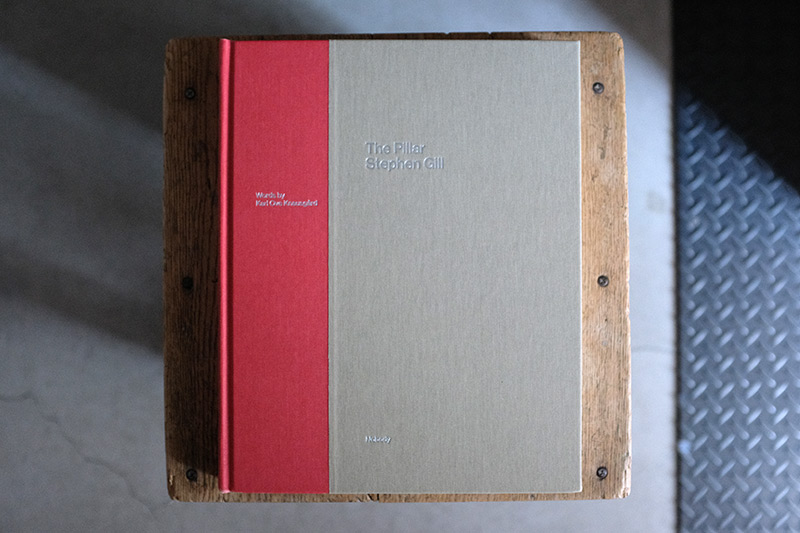

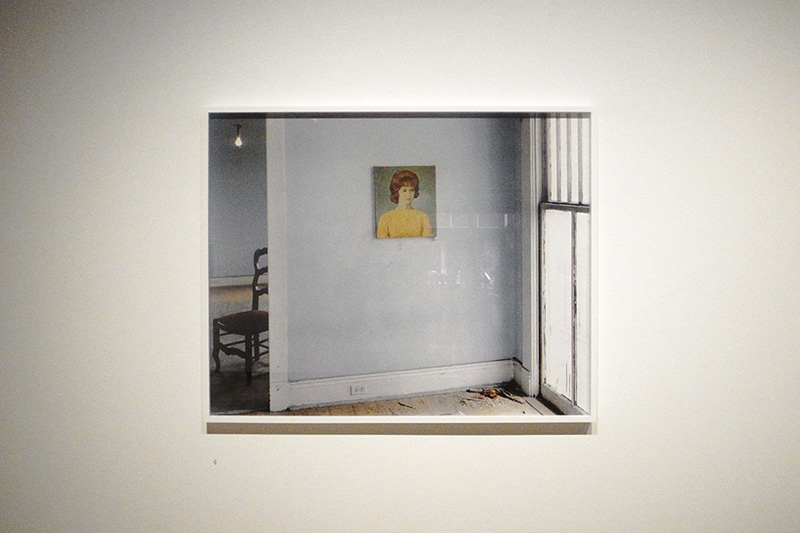

ギルさんは自分で写真集をつくり、自分のレーベルから出版しています。最後の最後までパソコンを使わないそうです。モニターから感知することと、実際に手で触れて眼で見ることは違う、と言っています。事実、「The Pillar」の写真は、モニターで見たネット画像のそれとは、まったく違うものでした。

おわり

届きました!すごい!想像していた写真の10倍カッコいい。本のつくりがとても良い。布カバーの質感、本の重み、スバラシイ。そして写真がほんとーーーに良い。スティーブン・ギルさん、ありがとう。丁寧に梱包、発送して、メッセージカードまで同封してくれたPOSTさん、ありがとう。最高です。

ついにスティーブン・ギルの「The Pillar」を買いました。いつか買おうと思いながら、なかなか手が出せず。実物を見ずに1万円超えの本を買うのはやはり勇気がいります。しかし、ついにやったぞ。

本はまだ届いていません。買っただけです。ファミコンに匹敵する値段の本を悩んだ末に買い、それが届き、実際に見てどう感じるのか?というドキュメンタリーブログです(なんじゃそれ)。

「The Pillar」を知らない方のために、一応かんたんに説明しておきます。

ロンドンで暮らしていたスティーブン・ギルという有名な写真家が、ある時スウェーデンの田舎に移住します。だだっ広い平原以外は何もないような場所で、いったい何を撮ればいいのか?と思案した結果、ギルさんは平原の真ん中に2本の杭を立てることを思いつきます。もしかしたら空を飛ぶ鳥たちが、杭を止まり木として使ってくれるかもしれないと考えたわけです。

そして片方の杭に、動きを感知して自動でシャッターを切るカメラを設置し、ギルさんはその場を立ち去ります。果たして、2本の杭と無人カメラは、どんな写真を撮ったのか?それが「The Pillar」に収められているのです。ワクワクしますね。

・その森の子供(ホンマタカシ)

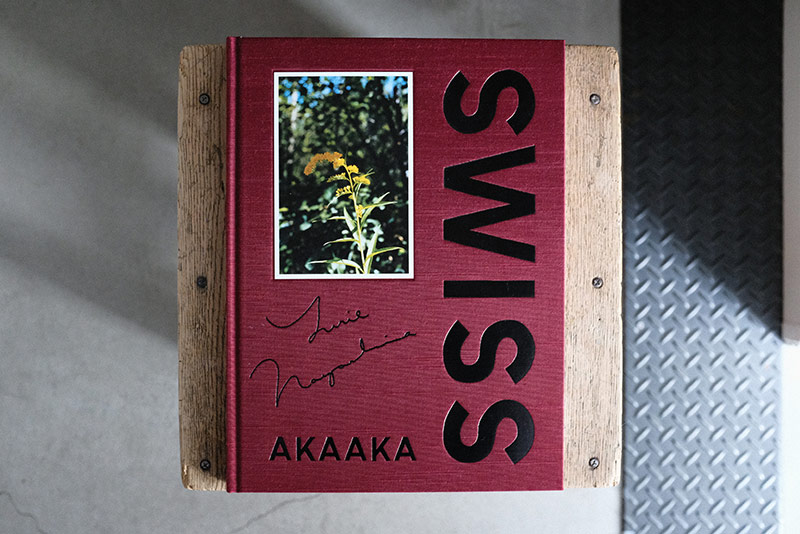

・SWISS(長島有里枝)

・midday ghost(濵本奏)

・TTP(富安隼久)

・洋子(深瀬昌久)

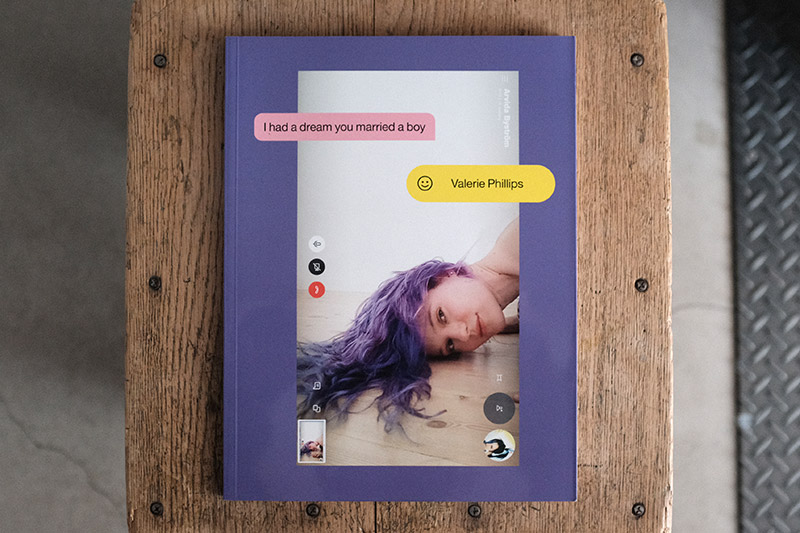

・I had a dream you married a boy(Valerie Phillips)

・照度 あめつち 影を見る(川内倫子)

・CLARITY(永瀬沙世)

・写真がいってかえってきた(佐内正史)

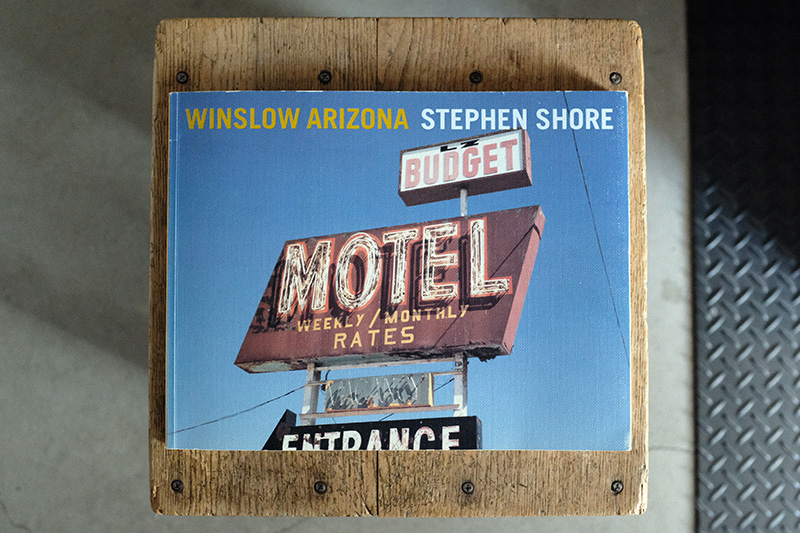

・WINSLOW ARIZONA(Stephen Shore)

・眠る木(上原沙也加)

2025年に買った写真集は11冊でした。あまり買ってないと思っていたけど、そこそこ買っていました。

写真集と聞いて多くの人が想像するのはたぶん、アイドルの写真集だったり、鳥や花の写真集だと思いますが、ぼくが買っているのは写真家による写真集です。何が違うのか?前者は写っている被写体を目当てに買うもので、誰が撮ったのかは重要視されません。しかし、写真家による写真集は、誰が撮ったのかが重要です。被写体ではなく、佐内さんやショアさんが撮った「写真」が見たいのです。

それでいうと、写真家の個性が大事になります。写真ってシャッターを押せばだれでも撮れるし、機械が生み出すモノだから、個性を出すのってすごく難しいと思うんです。それなのに、森山大道さんの写真はパっと見ただけで森山さんの写真だと分かるし、深瀬さん、佐内さん、ショアさんの写真も分かります。すごいことですよね。

一番印象に残っているのは、長島有里枝さんの『SWISS』です。

本として完璧なほど美しくて、ページをめくるのがもったいなかったです。写真と音楽の相乗効果はすでに体験済みだったけど、写真と文章の相乗効果はこの本ではじめて体験しました。

本の終盤、自分をバカだと責める長島さんの言葉は、ものすごい純度で胸に迫ってきます。本当にすばらしい本。このクオリティで5,000円は安いと思う。赤々舎さん、ありがとうございます。

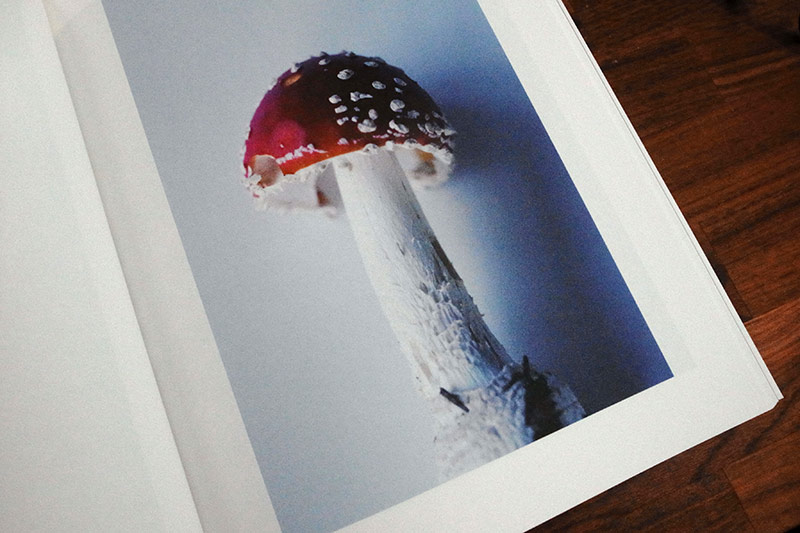

ホンマタカシさんの『その森の子供』も良かったです。キノコがこんなにもフォトジェニックだなんて知りませんでした。本のサイズが大きいので、写真は静謐なのに迫力があります。どこか1ページを切り取って部屋に貼りたい衝動を抑えながら、キノコたちの写真を眺めています。

ぼくはホンマさんの写真がずっと好きで、OIL MAGAZINEで連載していた「TOKYO AND ME」の写真も好きでした。こんな風に街をビシッビシッと切り取れたら、さぞ楽しいだろうなあと思います。

スティーブン・ショアさんがデジカメで、しかもたった1日で撮影した『WINSLOW ARIZONA』を見て、ようやくぼくは「フィルムじゃなくても別にいいやん」という気持ちになれました。手段とは関係なく、良いモノは良いのだ。もう『Uncommon Places』を買う必要はないな。

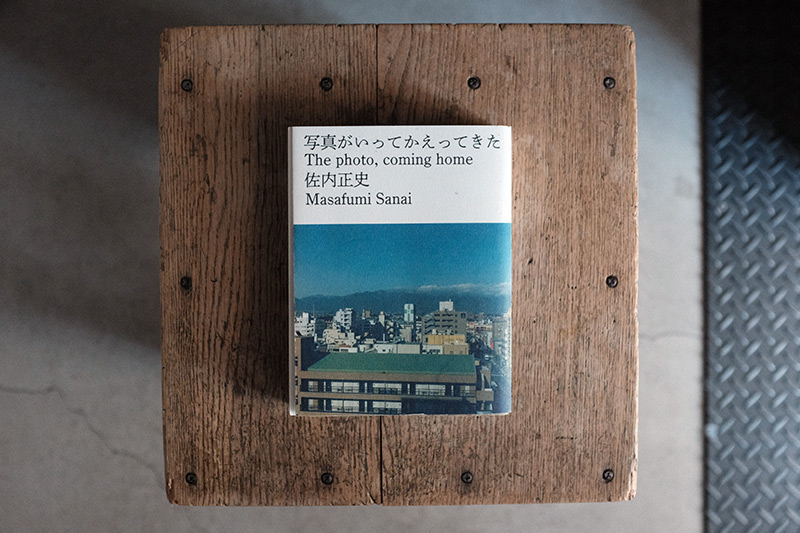

佐内正史さんの『写真がいってかえってきた』も、ぼくの写真集観を変えた1冊でした。手に収まるサイズ感、ざらざらした紙、ハッキリしないプリント、そのどれもが心地よくて、立派な製本だけが正義じゃないことを知りました。

キング・オブ・何気ない風景。だけど、佐内さんの写真だとわかる。被写体が何だろうが、佐内さんが撮ると佐内さんの写真になる。純粋な写真集ではないけど、歌人とコラボした『あなたに犬がそばにいた夏』に収められた佐内さんの写真も良かった。

ブログでは紹介していませんでしたが、上原沙也加さんの『眠る木』も、密かに買っていました。

沖縄だけど、沖縄っぽくない、でも言われてみれば沖縄だな、という風景を切り取っていて、どの写真もキマっています。どうやったらこんな場所を見つけることができるのか。写真家の眼ってすごいな。

ショアさんやエグルストンさんの影響を強く感じる、柔らかいニューカラー写真。日本の風景でもニューカラー的な写真は撮れるのだ。

一番わからなかったのは、永瀬沙世さんの『CLARITY』です。

ここで言う「わからない」は誉め言葉で、ぼくはアートブックを買う時、よくわからないものも買うようにしています。自分の幅を広げてくれるから。でも油断すると、つい好みのモノばかり買ってしまうので、部屋の壁に「よくわからないものを買う」と紙に書いて貼っています。子供がそれを見て、首をかしげていました。

CLARITYのページを開くと、博物館に展示されている化石の写真が現れて、次に海の底のような写真が出てきて、最後は岩場を飛ぶ蝶の写真がひたすら続きます。なんだこれは?と思って買いました。

意味はわからないけど、生命や時間の秘密がそこに写ってしまったような、そんな雰囲気があります。永瀬沙世さんという人をぼくは全く知らなかったけど、他の作品も見てみたいです。

11冊の中で唯一、川内倫子さんの『照度 あめつち 影を見る』だけが古書です。

川内さんの写真は、一見すると淡いトーンや光の印象でやさしいように見えるけど、同時に気持ち悪さもあって、ぼくはそれが少し苦手でした。でも、この写真集は好きでした。特に阿蘇の野焼きの写真が好きです。表紙の写真、良いですよね。

子供はこれを見るなり「これって阿蘇?」と言い当てました。ぼくたち九州人にとって阿蘇は見慣れた土地だけど、川内さんは阿蘇に来たとき、はじめて地球の上に立っているような感覚があったそうです。

今年は佐内さんの『生きている』が復刊されます。それがすごく楽しみです。

ヴァレリー・フィリップスさんの『I had a dream you married a boy』が面白いのは、カメラで撮っていないという点にある。どういうことかというと、オンライン上でSkypeやFaceTimeを使い、被写体が映し出された画面をスクリーンショットしているのです。だからスマホ動画の画角だし、画質は荒い。写真的な奥行きや質感もありません。だけど「これでもいいんだ」という自由を感じます。

そもそもスクリーンショットは写真と言えるのか?という話になってくるのですが、デジタル世代の若い人たちからすると、そんなのどうでもいい話かもしれません。立派なカメラで撮られた写真も、Skypeで撮った(?)写真も、どちらも等しくイメージ画像で、むしろ後者のほうに「いいね」がつくかもしれません。(たくさんいいねがつく写真こそが良い写真だと言っているわけではないですよ、もちろん)

写真とはこうあるべきだ、という考え方のように、ホームぺージとはこうあるべきだ、という考え方が、黎明期からつくり続けるぼくたちには強く刻み込まれています。自分が蓄積してきた方針、すなわち理念は大切に守り続けていきたいけど、時には常識から脱却して、自由な発想でつくることも必要だなと感じます。

スティーブン・ショアの『WINSLOW ARIZONA』があまりにも良くて、写真集はこれ1冊手元にあればいいんじゃないか、と思えるくらい気に入っています。とか言いながらまた買うんだけど。全部の写真が同じ日に撮られているから、空の青さが全部一緒で、それがまた良い。撮られた順に掲載しているのもいい。もともと写真集のためではなく、あるアートプロジェクトのスライドショーで流すために撮影したもので、スライドショーの前ではBECKが生演奏したらしい。そのエピソードも良い。

スティーブン・ショア大先生が、たった1日で撮ったという写真集。大先生いわく、被写体に対して1回しかシャッターを切らないという撮影方法を長年続けてきたことで、感覚が極限まで研ぎ澄まされ、1日の中で多くの写真的瞬間を見つけられるようになったそうです。

そのせいで、大判カメラでは間に合わなくなり、この写真集はすべてデジカメ(ニコンのD3X)で撮ったそうです。デジカメ!そして驚くべきことに、デジカメで撮っても、ちゃんとショアさんの写真になっているのでした。

同じニューカラーでいうと、エグルストンさんの写真も好きですが、あちらは作品感が強いので、この『WINSLOW ARIZONA』の作為がまるで無いように見える写真(だけど画面はキマっているという不思議)が、今のぼくにはとてもしっくりきます。最高。

写真は必ずしも自分でシャッターを押さなくてもいいと、ホンマタカシさんは言っています。撮ることだけが写真ではない、と。自分で撮らない写真がどういう写真なのかは、ここでは説明しません。詳しくは、ホンマタカシさんの著書『たのしい写真』や『たのしい写真3~ワークショップ編』に載っています。(どちらも面白い本です)

その説明の中に、「撮るときもそうだけど、作品をつくる時も絶えず選択だから」というホンマさんの言葉が出てきて、ぼくは、そうそう、本当に、つくるって絶えず選択なんだよ、と激しく同意しました。それと同時に、最近SNSをザワつかせた江口寿史さんの件が、ふと頭をよぎりました。

あの問題の本質は、ちゃんと許可を取らなかったという部分にあるんでしょうけど、みんながえー?ってなったのは、あれもこれもトレースだったという部分ですよね。そんなのずるいぞ!と。上からなぞっただけじゃないか!と。これは本当に難しい問題です。それも立派な手法だという意見もあるし、そんなの認めないという意見もある。ただ、作品にするまでに「絶え間ない選択」がそこにあったことだけは確かです。

ちなみに、ヘタウマタッチの絵はトレースでは描けないから、実はリアルタッチよりも大変なんですよ!(と言っておこう)

やったー!やりました!青幻舎の幻本復刊プロジェクト最後の1冊が、佐内正史さんの「生きている」に決定しました!うれしいー。ぼくもリクエストフォームから投票したのです。東京都写真美術館の図書室ではじめて見て衝撃を受けて以来、何度プレミア価格の古書をポチろうとしたことか。踏みとどまってよかった。「生きている」が新品で手に入るなんて夢のようです。絶対に買います。

「幻本」復刊プロジェクト 第3弾決定!

— 青幻舎_30周年 (@SEIGENSHA) September 25, 2025

青幻舎は2025年10月11日に創立30周年を迎えます。

その日を目前にしたこのタイミングで、復刊タイトル第3弾となる、最後の一冊が決定しました。

そのタイトルは……

佐内正史『生きている』(1997年刊)… pic.twitter.com/oDqXqh3J0c

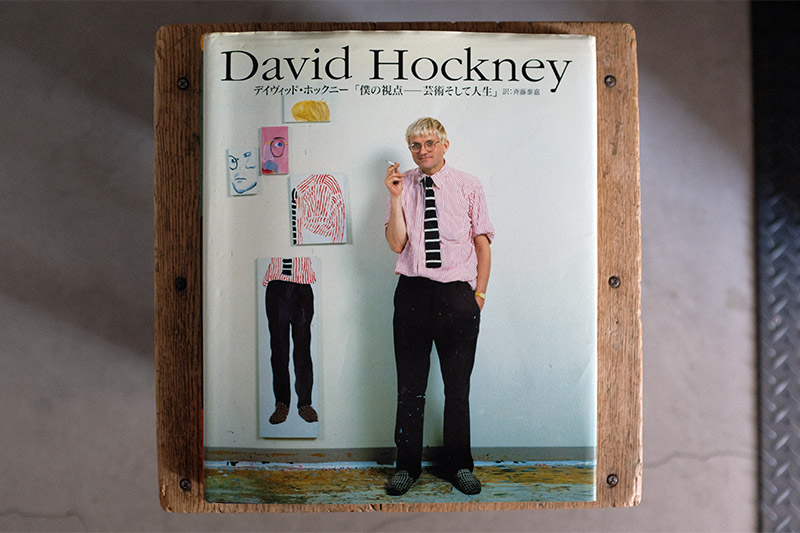

『デイヴィッド・ホックニー 僕の視点 芸術そして人生』

1993年発行の古い本で、生き方や芸術論、作品について、ホックニーが自分の言葉で語っています。そういう気持ちで絵を描いていたのか!と、読んでいてうれしくなります。

興味を引かれたのは「写真の限界」と名付けられた、写真についての考察。ホックニーはこう言っています。「人によって世界の見え方は違うから、絵画は突き詰めると抽象画しか存在しないのではないか。そして写真も洗練された抽象なのではないか」と。写真が抽象?そしてピカソが追求したキュビズム(複数の視点を1枚の絵にしたアレ)は、時間も空間も超えて、写真ではとらえることのできない真実に迫り、写真を超えられるのではないか、と。言わんとすることは分かるけど、でもよくわからない。でも面白い。

ピカソのことをたくさん語っていて、ホックニーがいかにピカソに対して特別な想いを抱いていたのかがわかります。一流の画家にとっても、ピカソは怪物なのだ。中国の桂林を旅して、その美しさに魅了されるホックニー。英語が話せない現地の少年画家と、絵を通じて心を通わせるエピソードがとても良い。

1988年、知人のポートレイト作品を描きはじめる。「どの絵も短時間で仕上げた。自分の知っている人間をモデルにした。だが、自分がモデルになった絵を気に入ってくれた人はほとんどいなかった。実物以上に立派に描くことをしなかったせいだろうか」(David Hockney)

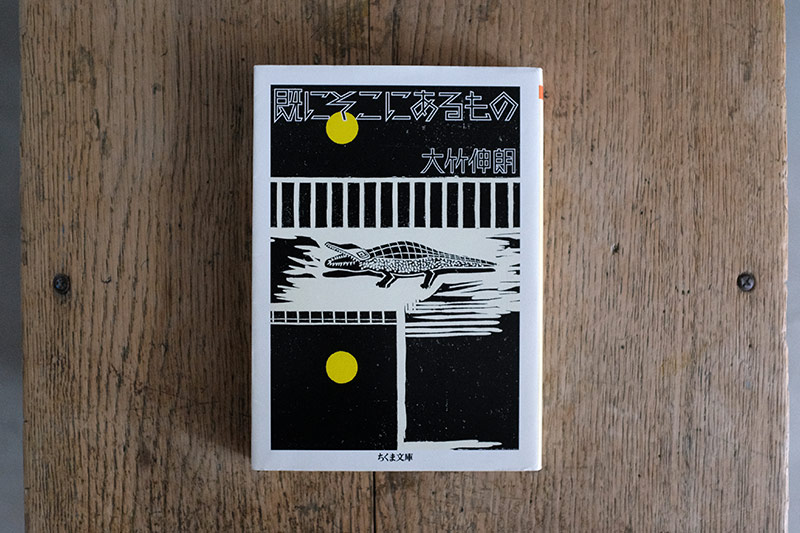

現代アート作家の大竹伸朗さんが書いた本「既にそこにあるもの」は、ものづくりをする人にとって、大いに刺激をもらえる本です。作品も魅力的だけど、ぼくは大竹さんの思想に強く惹かれます。「コンセプト」という言葉を嫌い、もっと根源的な「つくりたい気持ち」に従って正直につくる。たくさんつくる。拾った紙の上に、拾ったモノを貼り付ける。手を動かす喜びが、大竹さんのパワーの源だ。

写真家の石川直樹さんと大竹伸朗さんが、あるテレビ番組で対談をした。石川さんも写真集をたくさんつくるタイプの人で、膨大な作品数を誇る大竹さんのことを尊敬しているそうだ。そのことを石川さんが口にすると、大竹さんはちょっと照れながら「本当はもっと数少なく、作風を絞ってやったほうがカッコイイんだろうけどね。でも毎日作っていないと不安になるんだよ。だから結局、作品の数が増え続けてしまうんだ」と言った。カッコイイなと思った。

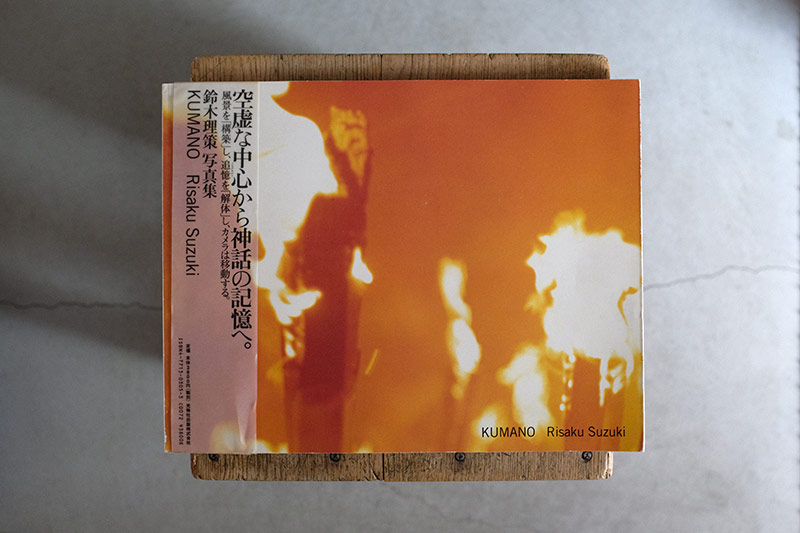

なんの情報も無しにこの写真集「KUMANO」を見て、これは名作だ!と言える人はどれぐらいいるんだろう。1年前、東京の「bookobscura」で買いました。ビニールが被せてあったので、店主に「中を少し見せてもらえますか?」と尋ねると、ビニールをはずしてカウンターの上にそっと置いてくれました。そして店主の目の前で、緊張しながらページをめくったことを覚えています。

終盤、紙面全体が真っ赤な炎に包まれていくところはとても迫力がある。火の熱さを感じるほどです。その反面、前半から中盤までずっと続く、なんの変哲もない風景写真が、ぼくにはよくわかりませんでした。いったい何を撮っているのか?今でもよくわかっていません。でも不思議なことに、あのなんの変哲もない写真のほうが、迫力ある炎の写真よりも、イメージとして強く頭の中に残っています。なんでやろう?そしてよくわからないからこそ、何度もページを開いてしまいます。

森山大道さんのワークショップに参加した人が、森山さんに写真を見せると、決まって「撮った数が少なすぎる」と言われるらしい。シャッターを押す前にあーだこーだと考えすぎて、最終的に撮った枚数が森山さんのそれと比較すると、圧倒的に少ないそうだ。素人よりも、巨匠のほうが、貪欲に数を稼いでいるというのは、とても興味深い話だ。

例えばルアーフィッシングでも、釣れる人は釣れない人よりも、たくさんルアーを投げている。いいキャッチコピーを書くための秘訣は、頭であれこれ考えるより、関連する言葉をたくさん書くことからはじまるし、デザインも1発で決まればラクだけど、実際はこれでもかこれでもかと、作り続けた先にゴールがある。

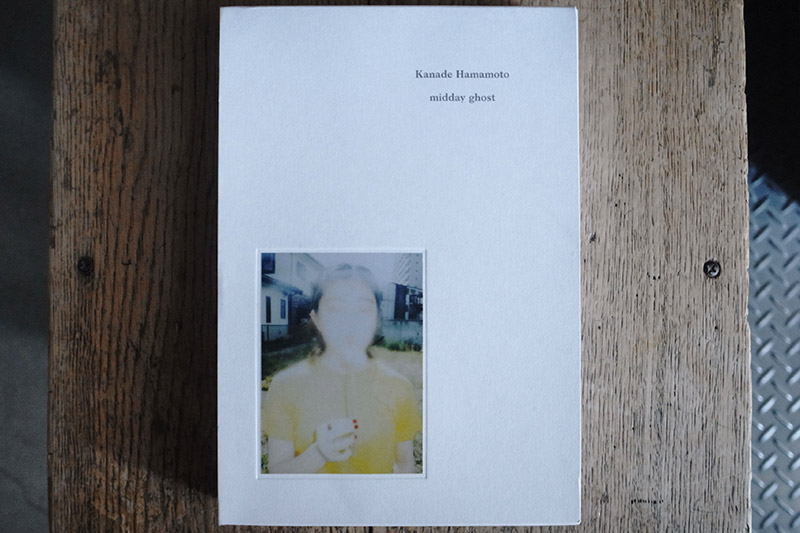

たしか本屋青旗さんが出来て間もない頃、そこで濵本奏さんの「midday ghost」を見て、うわ、いい!と思ったけど、当時はすでに評価の定まった過去の名作ばかり追いかけている時だったので、いや、これを買うよりも、中平卓馬やエグルストンの古書を探して買ったほうがいいだろうと、そんな風に思ってしまいました。

自分の感性を信じられるようになるには、それ相応の数をこなす必要があって、それはアートに限らず音楽でもなんでもそうだと思うけど、数をこなすことによってはじめて「自分でジャッジできる眼」が養われますよね。そしてようやく最近、写真集の分野でそれを獲得しつつあります。

「midday ghost」は一見すると、逆光でぽわーんとさせたエモいと言われる写真群に似てるように見えるけど、否、似て非なり、20歳の女性が撮ったという事実が、更にそういうカテゴリーに入れてしまいそうになるけど、違います、壊れたカメラはただの手段にすぎない、確固たる自分の世界がある。

ぼくは一時期、ローファイと呼ばれる音楽を熱心に聴いていた時期があって、ペイヴメントとか、ガイデッド・バイ・ヴォイシズとか、初期のベックとか、そういう人たちの音楽、王道のやり方なんて最初から気にもかけず、未完成の美学を追求していく、そんなローファイ精神が濵本さんにあるとは思えないけど、ぼくの中のローファイ魂が、4年前のあの時、うわ、いい!と思わせたんじゃないかと思うんです。傑作。

写真集は大きいほうがいいと思っていたけど、佐内正史さんの「写真がいってかえってきた」を手にして、これぐらいの小さな写真集もいいな、と思うようになった。コデックス装でぱかっと開くから、適当なページを開いたまま机の上にポンっと置いて、仕事中チラチラと佐内さんの写真が目に入る、という状況を楽しんでいます。

東京都写真美術館へアレック・ソスの展示を見にいった際、図書館で佐内さんの「生きている」も鑑賞しました。1枚1枚の写真があまりにもかっこよくて興奮しました。いつか手に入れたいと思っています。

ホンマタカシさんの「その森の子供」は、福島、スカンジナビア、チェルノブイリ、原発事故で汚染された森のキノコを撮っていて、そこにメッセージ性はあるんだけど、そういうのを抜きにして、シンプルにキノコの写真がいいのです。

キノコの写真を見て「ゲージュツだ」とか言って、悦に入るような人間は嫌だなと思いますよね、わかります。でもスーパーマリオ世代はキノコ好きでしょ。時々挟まれる静謐な森の写真もよくて、ホンマさんは森でキノコを採取したら、その場に白い紙を敷いて撮影したらしく、紙の上には土や菌糸もバッと散っていて、「そこ」で撮ったというリアルが伝わってきます。

ぼくが小学生の時、家の近くに小さな森(森と呼べるほどの大きさじゃなかったかもしれない、子供の感覚で森だと思っていた場所)があって、よくそこで一人で遊んでいました。どんぐりを拾ったり、良い形をした木の枝を探したり、セミが脱皮する姿を初めて見たりしました。KUMONの教室に行くのが嫌で、そこで暗くなるのをじっと待ったこともあります。

そんな森のことはすっかり忘れていたのに、キノコと森の写真を見て、急に思い出しました。

長島有里枝さんといえば、パンクでハードな人というイメージを勝手に持っていたけど、14年ぶりに復刊された「SWISS」を見て、そのイメージが180度変わりました。こんなにやさしくてまっすぐな文章を書き、そして綺麗な写真を撮る人だったのか。

一度書店でパラパラっと見た時は、ふーん、花の写真、しかも文章が付いている、写真集に言葉はいらないな、と思いました。でも「SWISS」は写真集に言葉があるのではなく、写真と文章が対等に存在していて、それぞれが素晴らしく、相互作用もしていて、フォトエッセイとは呼びたくない、それだと軽すぎる、でも純粋な写真集でもない、いままで見たことのない、新しい「体験」でした。長島さんが5歳の子供とスイスで過ごした3週間を体験できる本。だから書店でパラパラっとめくっただけでは、この本の素晴らしさは分からないのだ。

パートナーと分かれ、子供と2人きりになった長島さんが、遠い異国の地で、子供との関係を見つめなおしていく過程に、心が揺さぶられます。写真が好きな人はもちろん、小さな子供を持つ人にぜひ読んで欲しい。本当に良い本を手にした時、ページをめくるのがもったいないと感じるけど、これはそういう本です。

そういえば、東京都写真美術館でやっていたアレック・ソスさんの写真展に行ったことを、ブログに書いていませんでした。なんで書いていなかったというと、写真集を超える感動はなかったからです。あと、図録の印刷の質も悪かった。なのにSNSでは誰もそれに言及せず、図録は売り切れてさえいた。まあそれは展示とは関係ないし、3000円だから仕方ないのかもしれないけど。

それよりもぼくは、4Fの図書館で見た志賀理江子さんの「Lilly」と、佐内正史さんの「生きている」に感動しました。それはたぶん、写真集そのものの魅力に加えて、あそこで鑑賞したという体験込みの感動だったと思う。

写真美術館の図書館というニッチな空間で、職員の人が裏の書架から大事そうに運んでくれた絶版写真集を静かに鑑賞する。そんな緊張感の中で見た「Lilly」や「生きている」は、何か特別なものを見ているという感覚があって、今後もし自分で手に入れて部屋で鑑賞したとしても、あの感動はもう得られないだろうと思います。カンボジアの料理は、カンボジアで食べたから美味しかったんだな、みたいな。

わからないことがあるのはいいことだ。なんでもわかってしまうとツマラナイから。ジャズに興味を持ったのもわからないからで、なんとかしてわかりたい!と思ってレコードを買い集めました。そしてわかった部分もあれば、いまだにわからない部分もある。

写真集に興味を持ったのもわからないからで、写真って目で見たものを正確に記録するためのモノなのに、そこに表現が介在して作品になったり写真集になったりすると、途端にわからないものになるから不思議です。あ、今これを書いていて思ったんですが(本当に書きながら思いついた)、目で見たものをカメラで記録するというのは、自分目線で考えると当たり前のことだけど、他者の目で考えたらそれは当たり前じゃないですね。だって他人の目から世界を見ることは出来ないから。他人の目に世界がどう写っているかは絶対にわからないから。それが写真を使うことで見ることができる。そうか!