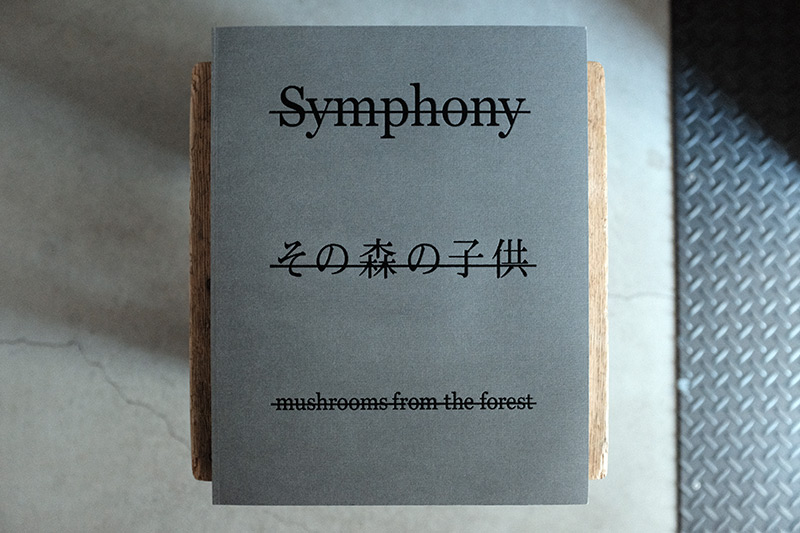

・その森の子供(ホンマタカシ)

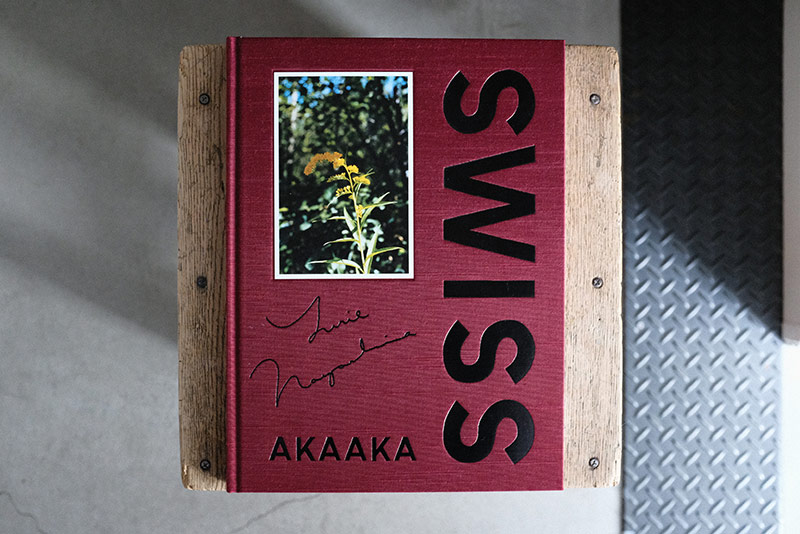

・SWISS(長島有里枝)

・midday ghost(濵本奏)

・TTP(富安隼久)

・洋子(深瀬昌久)

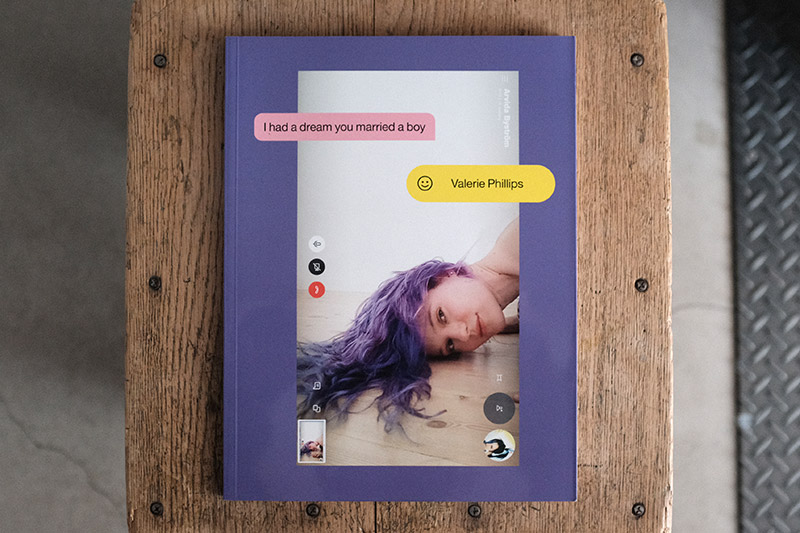

・I had a dream you married a boy(Valerie Phillips)

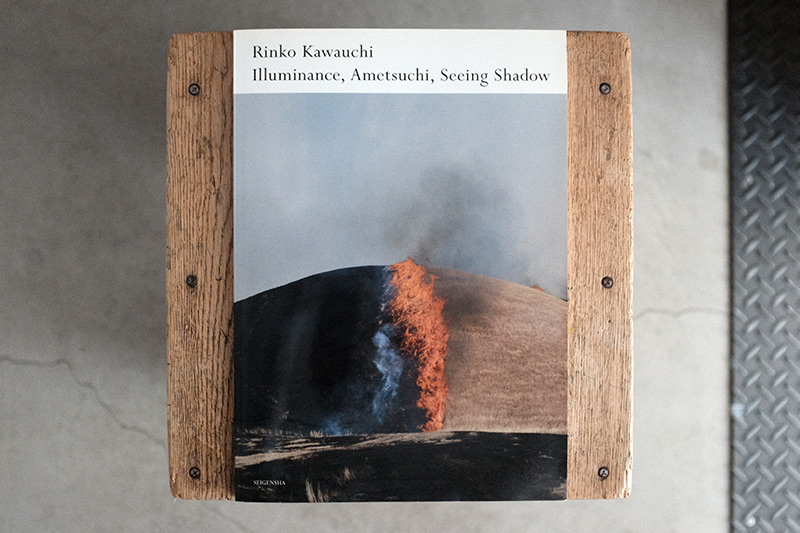

・照度 あめつち 影を見る(川内倫子)

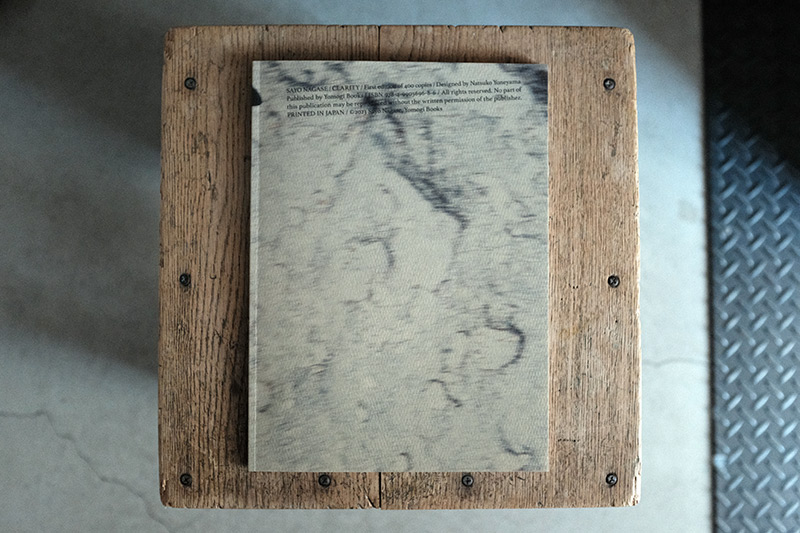

・CLARITY(永瀬沙世)

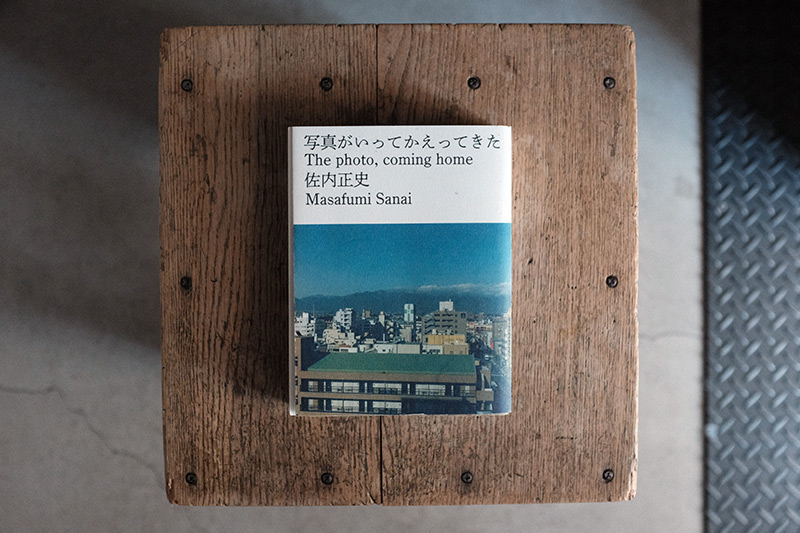

・写真がいってかえってきた(佐内正史)

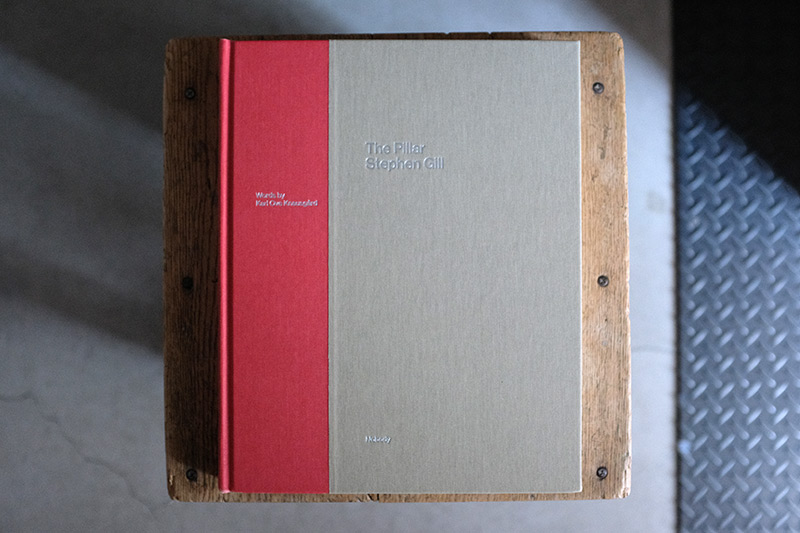

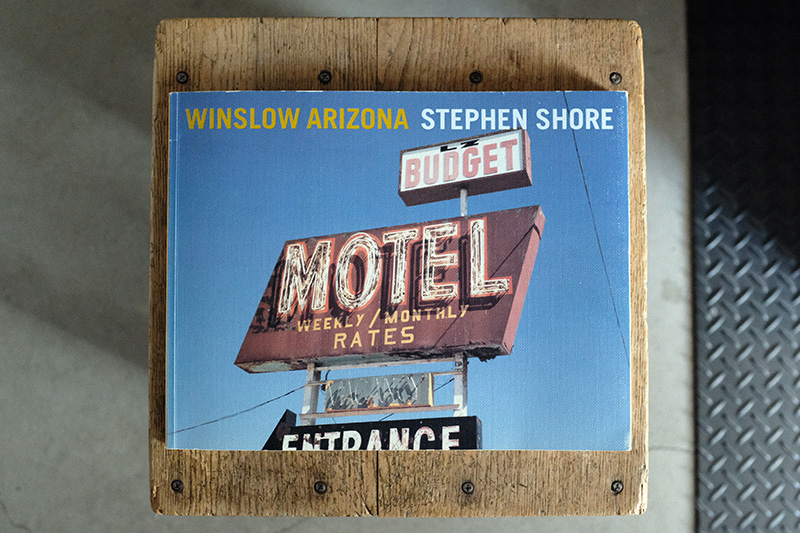

・WINSLOW ARIZONA(Stephen Shore)

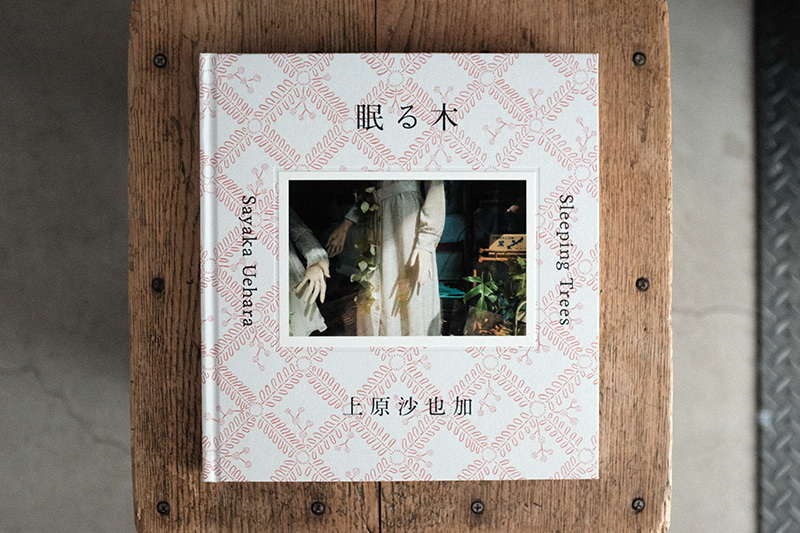

・眠る木(上原沙也加)

2025年に買った写真集は11冊でした。あまり買ってないと思っていたけど、そこそこ買っていました。

写真集と聞いて多くの人が想像するのはたぶん、アイドルの写真集だったり、鳥や花の写真集だと思いますが、ぼくが買っているのは写真家による写真集です。何が違うのか?前者は写っている被写体を目当てに買うもので、誰が撮ったのかは重要視されません。しかし、写真家による写真集は、誰が撮ったのかが重要です。被写体ではなく、佐内さんやショアさんが撮った「写真」が見たいのです。

それでいうと、写真家の個性が大事になります。写真ってシャッターを押せばだれでも撮れるし、機械が生み出すモノだから、個性を出すのってすごく難しいと思うんです。それなのに、森山大道さんの写真はパっと見ただけで森山さんの写真だと分かるし、深瀬さん、佐内さん、ショアさんの写真も分かります。すごいことですよね。

一番印象に残っているのは、長島有里枝さんの『SWISS』です。

本として完璧なほど美しくて、ページをめくるのがもったいなかったです。写真と音楽の相乗効果はすでに体験済みだったけど、写真と文章の相乗効果はこの本ではじめて体験しました。

本の終盤、自分をバカだと責める長島さんの言葉は、ものすごい純度で胸に迫ってきます。本当にすばらしい本。このクオリティで5,000円は安いと思う。赤々舎さん、ありがとうございます。

ホンマタカシさんの『その森の子供』も良かったです。キノコがこんなにもフォトジェニックだなんて知りませんでした。本のサイズが大きいので、写真は静謐なのに迫力があります。どこか1ページを切り取って部屋に貼りたい衝動を抑えながら、キノコたちの写真を眺めています。

ぼくはホンマさんの写真がずっと好きで、OIL MAGAZINEで連載していた「TOKYO AND ME」の写真も好きでした。こんな風に街をビシッビシッと切り取れたら、さぞ楽しいだろうなあと思います。

スティーブン・ショアさんがデジカメで、しかもたった1日で撮影した『WINSLOW ARIZONA』を見て、ようやくぼくは「フィルムじゃなくても別にいいやん」という気持ちになれました。手段とは関係なく、良いモノは良いのだ。もう『Uncommon Places』を買う必要はないな。

佐内正史さんの『写真がいってかえってきた』も、ぼくの写真集観を変えた1冊でした。手に収まるサイズ感、ざらざらした紙、ハッキリしないプリント、そのどれもが心地よくて、立派な製本だけが正義じゃないことを知りました。

キング・オブ・何気ない風景。だけど、佐内さんの写真だとわかる。被写体が何だろうが、佐内さんが撮ると佐内さんの写真になる。純粋な写真集ではないけど、歌人とコラボした『あなたに犬がそばにいた夏』に収められた佐内さんの写真も良かった。

ブログでは紹介していませんでしたが、上原沙也加さんの『眠る木』も、密かに買っていました。

沖縄だけど、沖縄っぽくない、でも言われてみれば沖縄だな、という風景を切り取っていて、どの写真もキマっています。どうやったらこんな場所を見つけることができるのか。写真家の眼ってすごいな。

ショアさんやエグルストンさんの影響を強く感じる、柔らかいニューカラー写真。日本の風景でもニューカラー的な写真は撮れるのだ。

一番わからなかったのは、永瀬沙世さんの『CLARITY』です。

ここで言う「わからない」は誉め言葉で、ぼくはアートブックを買う時、よくわからないものも買うようにしています。自分の幅を広げてくれるから。でも油断すると、つい好みのモノばかり買ってしまうので、部屋の壁に「よくわからないものを買う」と紙に書いて貼っています。子供がそれを見て、首をかしげていました。

CLARITYのページを開くと、博物館に展示されている化石の写真が現れて、次に海の底のような写真が出てきて、最後は岩場を飛ぶ蝶の写真がひたすら続きます。なんだこれは?と思って買いました。

意味はわからないけど、生命や時間の秘密がそこに写ってしまったような、そんな雰囲気があります。永瀬沙世さんという人をぼくは全く知らなかったけど、他の作品も見てみたいです。

11冊の中で唯一、川内倫子さんの『照度 あめつち 影を見る』だけが古書です。

川内さんの写真は、一見すると淡いトーンや光の印象でやさしいように見えるけど、同時に気持ち悪さもあって、ぼくはそれが少し苦手でした。でも、この写真集は好きでした。特に阿蘇の野焼きの写真が好きです。表紙の写真、良いですよね。

子供はこれを見るなり「これって阿蘇?」と言い当てました。ぼくたち九州人にとって阿蘇は見慣れた土地だけど、川内さんは阿蘇に来たとき、はじめて地球の上に立っているような感覚があったそうです。

今年は佐内さんの『生きている』が復刊されます。それがすごく楽しみです。