万博に行った人が周りに増えてうれしい。万博の感想を聞くのがたのしい。9月以降に行った人の話を聞くと、ぼくが行った7月とはずいぶん状況が変わっているみたい。感想も人それぞれだけど、みんな口をそろえて「行ってよかった」と言う。ぼくも本当にそう思う。

万博に行った人が周りに増えてうれしい。万博の感想を聞くのがたのしい。9月以降に行った人の話を聞くと、ぼくが行った7月とはずいぶん状況が変わっているみたい。感想も人それぞれだけど、みんな口をそろえて「行ってよかった」と言う。ぼくも本当にそう思う。

大江健三郎さんの『新しい文学のために』を読んでいると、ふいに大江さんがトルストイの「戦争と平和」について語り始めた。そこには、ピエールとナターシャが結婚するという、ぼくがまだ知らない大事件がさらっと書いてあって、慌ててぺージを閉じた。間に合わなかった。盛大なネタバレをくらってしまった。思わず(健三郎ー!)と心の中で叫んだけど、それは大江先生のせいではなかった。アンドレイ公爵が死んだ時、うすうす気づいてはいたけどね。ぼくのこのブログも、戦争と平和をまだ読んでいない人にとっては、ネタバレを含みますのでご容赦ください。

主要人物であるアンドレイ公爵の死に方は印象的で、まるでトルストイ自身が一度死を経験したことがあるような描き方だった。おそるべし、トルストイ。死は生からの目覚めである、という言葉が強烈に心にくいこんできました。終わりではなく、ただの意識の移行だとしたら、死はそんなに怖いものではないですね。「魔の山」の雪の章(多くの人が作品のハイライトに挙げる有名な章)を読んだときにも感じたけど、どうしてトーマス・マンやトルストイが「そのこと」を知っていて、書くことができたのか、不思議で仕方ありません。ChatGPTにそのギモンをぶつけると、それが文学の神秘なのです、とカッコいい答えが返ってきました。

って知ってましたか?

ぼくは知りませんでした。

だいたいのことを知りません。

自然派の強い味方。

井村屋のあずきバー。

うまい!

実家へ行くと、父がテレビで大相撲を見ていた。ぼくもとなりに座って一緒に見た。画面には横綱の大の里が映っていた。大の里?横綱?ぼくの知らないあいだに、日本人横綱が誕生していた。しかも若くて、かっこいい。体躯も立派だ。急いでグーグルで調べると(すぐに検索する現代人)、すでに4回も優勝していて、史上最速で横綱になっていた。なんでこんなにすごいニュースをぼくは知らなかったんだ?きっといま、相撲界は盛り上がっているでしょうね。妻にそのことを話すと、妻も知らなかった。そして、相撲を観に行きたいという話になった(いつも遅れて波にのる原田家)。しかし、11月の九州場所のチケットは、もう売り切れていた。やっぱり盛り上がっているのだ。そして大の里が、5度目の優勝を果たした。

『教養としての建築入門(坂牛卓著)』

建築のことを語っていながら、建築以外のことにも通じる部分がたくさんあって面白かった。心に残った点をざっと。

・建物の基礎ができた時、頭で想像していた大きさと違うことがあってビックリする。

・壁をほんの10cmずらす、20cmずらす、気の長い試行錯誤(ホームぺージ制作と同じだ)

・建築は時間的な経験でもある

・美しいもののみ機能的である(丹下健三)

・ものの大きさは人を感動させる(ピラミッド)

・建築家はみな理念(蓄積された方針)を持っていて、設計する時にその理念を呼び出す。そして完成するまでの期間、理念が心の支えとなる。

ぼくにとっての蓄積された方針、すなわち理念は何だろう?と考えると、それは「等身大のホームぺージをつくる」ということだと思う。その会社(その人)以上でもなく、以下でもない、ありのままの姿を反映させたホームぺージをつくること。

やったー!やりました!青幻舎の幻本復刊プロジェクト最後の1冊が、佐内正史さんの「生きている」に決定しました!うれしいー。ぼくもリクエストフォームから投票したのです。東京都写真美術館の図書室ではじめて見て衝撃を受けて以来、何度プレミア価格の古書をポチろうとしたことか。踏みとどまってよかった。「生きている」が新品で手に入るなんて夢のようです。絶対に買います。

「幻本」復刊プロジェクト 第3弾決定!

— 青幻舎_30周年 (@SEIGENSHA) September 25, 2025

青幻舎は2025年10月11日に創立30周年を迎えます。

その日を目前にしたこのタイミングで、復刊タイトル第3弾となる、最後の一冊が決定しました。

そのタイトルは……

佐内正史『生きている』(1997年刊)… pic.twitter.com/oDqXqh3J0c

自然に触れる時間が不足してくると、あきらかに心と体の調子が下がっていくのがわかるので、油山に行って補給してきました。自然を見ていると、自然には醜いものなんてひとつもなくて、人間だけが醜いものを作り出しているんだなあと感じます。人がつくった美しいものを見て目を鍛えることも大切だけど、自然から学ぶことのほうがもっと大切な気がします。自然に囲まれて暮らすのが一番いいし、みんなそんなことは分かっているけど、仕方ないよね、今はこんな時代だから、と、諦めて暮らしているぼくたちですが、本当にずっとこのままでいいんかな?都市で暮らしていても、自然を意識して、自然に生きることはできますよ、と、この本は教えてくれます。

戦争と平和の3巻を読み終えました。3巻は戦争のシーンが多く、個人よりも集団(国家)にフォーカスされていて、途中すこし退屈しました。しかし、終盤にとっておきのシーンが用意されていた!アンドレイ公爵とナターシャの再会。感動的な語句を一切使わず、たった一行で終わらせるトルストイの凄さ。次はついに最終巻です。

2年ほど履きこんだVANSのオーセンティック(白)が、良い感じにクタっとなって、風格が出てきました。VANSはボロボロのほうがカッコイイと思うけど、靴の綺麗さと社会的信用度は比例するので、そこが悩みどころです。特におじさんとボロボロの相性は最悪なので、じゅうぶん気をつけないといけません。でもやっぱり、VANSはボロボロのほうがカッコイイ。以前、何かの雑誌で見た記憶があるのですが、海外のセレブ(ラッパーの人だったと思う)が、白いスニーカーは1回しか履かないと言っていました。1回履いたら捨てて、また新品を履くそうです。資本主義の権化です。

2024年7月24日

毎月必ず3冊本を買うと決めたのに、まずいぞ、残り1週間のうちに買わないといけない。トーマス・マンの「魔の山」を買うことは決めています。トーマス・マンの「魔の山」という名前から漂う圧倒的な本物感。トーマス・マンの「魔の山」が、駄作なわけがない。トーマス・マンの「魔の山」が本棚にある人と無い人だったら、あるほうがかっこいいに決まっている。ただ問題は、新潮文庫で買うべきか、岩波文庫で買うべきか、そこです。翻訳は相性があるから、実際に読んで決めよう。

2024年8月30日

魔の山をちびちび読んでます。魔の山の物語自体がちびちびゆっくり進むので、それをちびちび読んでも一向に話は進展しない。でも面白い。日常でどんなことがあろうと、本を開いた瞬間、その本でしか味わえない完全にオリジナルな世界の中へすっと入っていける小説こそが、名著なのかもしれんなあ、とか思いながら。

2024年12月23日

ようやく上巻を読み終えました。7月から読みはじめて、半年もかかってしまった。出かける時は常にカバンの中に入れていたからもうボロボロで、半年前に買ったとは思えない風格が漂っています。自分の手でボロボロにした文庫本は良い。ツルツルピカピカの文庫本より、汚れて、折れ曲がった文庫本のほうが、絶対に良い。上巻のラスト「鉛筆ちゃんと返してね」は、ここまで我慢強く読んできた人だけが味わえるゾクゾク感がありました。さて、これからとりかかる下巻は、上巻よりも更に分厚い!

2025年2月6日

「魔の山」がなかなか進みません。いま下巻のナフタの過去話のところ。きついー。再開しても1ページで閉じてしまう。急に出てきたナフタというキャラにぜんぜん興味が持てないから読み飛ばしたい。正直ナフタが言ってることの半分以上は理解できません。難しすぎて。でもがんばろう。せっかくここまで飛ばさずに読んできたから。はやくナフタの過去話終わってくれ。

2025年2月14日

いまナフタとセテムブリーニが激しい討論をしているけど、この人たちは何について討論しているんだろう?さっぱりわからん。時折ハンス・カストルプが口を挟むと、決まってセテムブリーニに「未熟者は黙って聞きなさい」と叱られる、にも関わらず、またちょっと背伸びをしては叱られる。下巻になって難解さが加速しています。魔の山を読んだ人はどんな感想を持ったんだろう?と、SNSで検索してみると、つまらなすぎて読み終えるのに3年かかったという人がいた。またある人は、作者のトーマス・マンって実はバカなんじゃない?と言う人がいて、思わず笑ってしまった。ただ確実に言えるのは、「わからない」と「つまらない」は違うということ。

2025年2月26日

いつもカバンの中に文庫本をひとつ入れていくので、今は「魔の山」が、ぼくと行動を共にしています。打ち合わせ時刻の1時間前、現場近くのパーキングに車を停めて待機している間、魔の山をパラっと開きます。ウエスト中華飯店で頼んだチャーハンが到着するまでのわずかなスキマ時間も、魔の山をパラっと開きます。寝る前もパラっと開きます。どのタイミングで開いても、難しくて1ページぐらいしか進まない。魔の山がいつもそばにあって、後から振り返ると、あの時はいつも魔の山を読んでいたなあという思い出になるのか、ならないのか。読みはじめてもう半年が経ちました。

2025年3月8日

いまの若い人はなんでもかんでも「カワイイ」と「ヤバイ」で表現していて、いちいち言語化するのが面倒臭くなっているのか、それとも人類の進化(退化)として、言語はどんどんシンプルになっていく宿命なのか。こだわりの本をセレクトする硬派な本屋の店主が、「まじカワイイー」と言いながらスマホで店内を撮影し、何も買わずに出ていく若者に腹を立てていた。うちの店がカワイイわけないだろ!って。魔の山では、あの難解コンビ「ナフタとセテムブリーニ」が出てきて、フリーメイソンに関する退屈極まりない議論をはじめて、もう何を言っているのかさっぱりわからん。しかし、読み飛ばさず、内容の98%は頭に入ってこないのに、必死で文字を追っていく、そんなストイックな自分にシビれるのだ。98%頭に入ってこない文字を追うことに、果たして意味はあるのだろうか?たとえ頭に入ってきても、1年後にはキレイに忘れているから、じゃあ何のために本を読むのか?それは永遠の謎だ。いくら魔の山を読んだところで、実際に人と会話をはじめると、ぼくの言語能力は「カワイイ」と「ヤバイ」でなんでも表現する若者と大して変わらない。

2025年3月14日

ついに最終章に突入しています。ペーペルコルンというオランダ人の大富豪がやってきて、この人がすごく人間的で、魅力的で、ページをめくる速度がぐっと上がりました。そして、難解で高尚な議論をいつも交わしていた2人(ナフタとセテムブリーニ)が、やたら小さい人間に思えてきました。あと300ページ残っているとはいえ、物語の終わりがなんとなく近づいています。さみしい!魔の山を読み終えたら、同じように読み終えた人と話したい!こんなに読むのがしんどくて、半分以上退屈な小説なのに、そう思えるのが不思議です。夏葉社の島田さんが著書「長い読書」の中で、魔の山について書いているようなので、それを読むのも楽しみです。

2025年3月17日

残り160ページ。ゴールが見えてきた嬉しさと、終わってしまう寂しさ、後者のほうが大きいです。いま、ハンス・カストルプがレコードにハマっています。とても重くて、劇的なエピソードのあとで、しかも長い長い物語の最終盤にきて、主人公がレコードにハマるという意外性。クラシックを中心に、音楽の話題が展開されています。まさかこのまま終わらんよね?小説の中で音楽のうんちくを語るといえば、村上春樹さんがその代表ですが、きっと村上さんは魔の山の影響を受けていたんだな。ノルウェイの森の主人公(ワタナベくん)は、たしか魔の山を読んでいましたよね。

2025年3月21日

ついに読み終えました。半年以上かかったけど、下巻の途中からはぐいぐい読み進めて、一気にラストまでたどり着きました。すごかった。ところどころ難しくて字を追うのが苦痛だったけど、それ以上の喜びがありました。いつのまにか自分があの魔の山の中に入りこんでいました。こんなとんでもないものを一人の人間が書けるなんて、人間ってすごいな、これから先、これを超える読書体験はあるのかな?

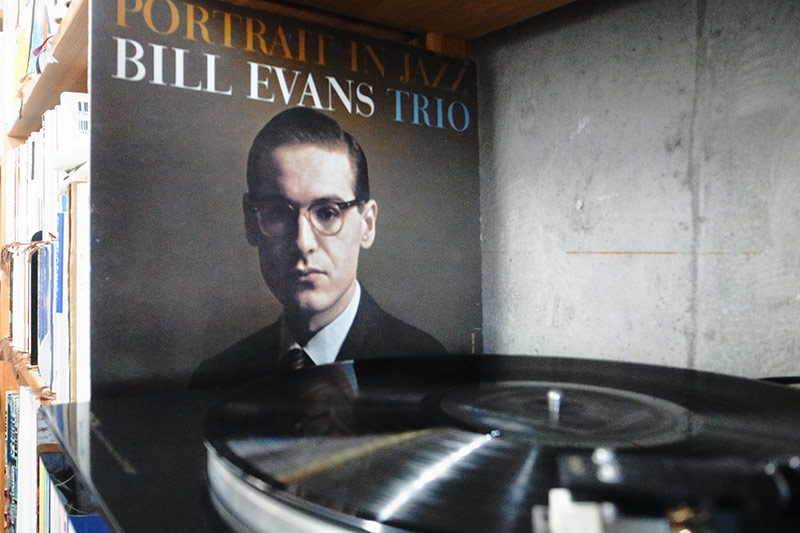

ビル・エヴァンス4部作の中で、これをあまり積極的に聴いてこなかったのは何故かというと、「枯葉」が2曲続くのがなんか嫌だったのと、全体的にカッチリまとまりすぎている印象があったから。でもそれは、ジャケットに写るビル・エヴァンスのまるでエリート銀行マンのような佇まいのせいだった。先入観抜きで聴くと良い!枯葉の連チャンも気にならんぞ。こんな素晴らしいテイク、どっちもボツにはできんよね。

ぼくのレコードは、ビクター盤のSMJ6144です。VIJよりもSMJのほうが音が良いから好きです。でもこれ、どこで買ったのか思い出せません。「ワルツ・フォー・デビイ」はずっと探していて、赤坂のグルーヴィンで見つけた時は思わず「あっ!」と声が出たし、「エクスプロレイションズ」も同じくグルーヴィンで、ジャケットの底が抜けていたOJC盤を格安で手に入れました(底抜けはセロハンテープで補修した)。「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」はオルフェウム盤でちょっと高かったから(seeedで確か6,800円ぐらいした)、うわーどうしようと散々迷って購入した記憶があります。

ついに子供がマイクラをはじめた。すばらしいグラフィック!初日は勝手がわからず、どんどん歩いているうちに夜が来て、ゾンビに襲われた。ゾンビの攻撃を受けるとき、肉を叩く鈍い音がして怖かった。そしてサボテンが刺さって死んだ。2日目には洞穴に拠点をつくっていた。家は建てんと?と聞くと、建築はまだ早いと言う。洞穴の周りに、ゾンビ除けのたいまつを大量に設置していた。マイクラを開発した人は億万長者になっていて、お金を持ったことで孤独になり、ハッピーではなくなってしまったという記事を読んだ。それが本当かどうかはわからないけど。

『デイヴィッド・ホックニー 僕の視点 芸術そして人生』

1993年発行の古い本で、生き方や芸術論、作品について、ホックニーが自分の言葉で語っています。そういう気持ちで絵を描いていたのか!と、読んでいてうれしくなります。

興味を引かれたのは「写真の限界」と名付けられた、写真についての考察。ホックニーはこう言っています。「人によって世界の見え方は違うから、絵画は突き詰めると抽象画しか存在しないのではないか。そして写真も洗練された抽象なのではないか」と。写真が抽象?そしてピカソが追求したキュビズム(複数の視点を1枚の絵にしたアレ)は、時間も空間も超えて、写真ではとらえることのできない真実に迫り、写真を超えられるのではないか、と。言わんとすることは分かるけど、でもよくわからない。でも面白い。

ピカソのことをたくさん語っていて、ホックニーがいかにピカソに対して特別な想いを抱いていたのかがわかります。一流の画家にとっても、ピカソは怪物なのだ。中国の桂林を旅して、その美しさに魅了されるホックニー。英語が話せない現地の少年画家と、絵を通じて心を通わせるエピソードがとても良い。

1988年、知人のポートレイト作品を描きはじめる。「どの絵も短時間で仕上げた。自分の知っている人間をモデルにした。だが、自分がモデルになった絵を気に入ってくれた人はほとんどいなかった。実物以上に立派に描くことをしなかったせいだろうか」(David Hockney)

休日の朝、子供と近所を散歩した。起きてすぐ、朝ごはんも食べずに家を出たので、散歩の途中でお腹が空いてきた。2人でいま食べたい理想の朝ごはんについて話し合った。その結果、理想の朝ごはんはこうなった。炊きたてのごはん、赤味噌のみそ汁、香ばしく焼いためざし、ふわっとした卵焼き。のりの佃煮もあれば言うことないね。出発した時は風が気持ちよかったけど、帰り着く頃にはもう暑くなっていた。マンションの階段でカマキリが死んでいた。土に埋めてあげようと子供が言った。

人から聞いたこと、本で読んだこと、ネットで見たこと、新しく入ってくる情報に対して、一度は疑ってみること。本当にそうだろうか?と。ただやみくもに否定するわけではなく、健全なギモンを自分に向けること。それは案外、生きていくうえで大事なことじゃないかと思います。ギモンを持つということは、自分の頭で考えるということだから。

顔や服に絵の具が飛び散っているけど

構うことなく制作に没頭するような

そんな人になりたい。

おしゃれなカフェで

カタカタカタっと

小粋に仕事なんて

できるもんか。

もっとこう

ガッと力をこめて

かじりつくように

仕事をするのだ。

8月2日 何気ないひとコマ

朝、リビングへ行くと、子供がテーブルに座って「万博の思い出ノート」を一生懸命つくっていた。そういう何気ない日常のひとコマに幸福があると思った。

8月4日 失敗

子供が布団を運ぶ手伝いをしようとして、植木を倒してしまった。フローリングに土が散らばる瞬間、時間が止まった。子供はごめんなさいと言って落ち込んだ。ぼくは深いため息をついて、無言で土を集めた。そのあとで後悔した。やさしく気にせんでいいよと言ってあげるべきだった。

8月17日 帰省

お盆休み最後の2日間は妻の実家で過ごした。早朝、福津の海岸を散歩した。魚が釣れそうな気配があった。そのあとナマズの郷に行ったけどナマズはいなかった。係員の人の話では、白鷺がナマズを食べてしまうそうだ。お義母さんが子供に鬼滅の刃を買ってくれた。ぼくと妻も便乗して読んでいる。

8月20日 トイカメラ

妻の友だち夫婦から、トイカメラをもらった(子供が)。デジタルで撮れて、すぐにロール紙に印刷できる優れモノだ。荒いモノクロプリントが良い感じ。ぼくも便乗して遊んでいる。

8月22日 コウモリ

鬼滅の刃の続きが気になるので、夕食後、子供と2人で歩いて黒木書店へ買いに行った。空は暗くなり始めていて、黒い物体がひらひらと舞っていた。よく見るとコウモリだった。

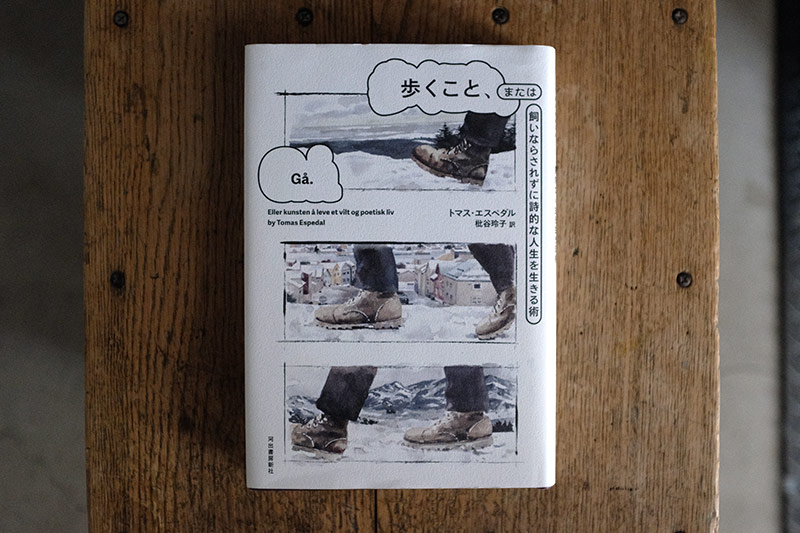

たった一行でも心に残る文章があればいい。『歩くこと、または飼いならされずに詩的な人生を送る術』という本がそうだった。何事もうまくいかず、ボロボロの状態だった主人公が、歩いているときに突然、幸福を感じる。「自分がいま幸福なのは歩いているからだ」という一行。税込2,915円。それが一行の値段だとしたら、ちょっと(いや、かなり)高いな。

この本は、カメラマン黒川さんとの撮影の旅の途中、熊本の書店で買った。店主のセレクトが光る書店だった。その時いっしょに買った吉増剛造さんの『詩とは何か』は、ぼくの愛読書になった。この本はそこまでの位置にはいかなかった。でも、あの時あのお店で買ったという思い出がセットになっている。Amazonで買うとそうはならない。だから買い方も大事だと思う。(Amazon便利だから使ってしまうけど)

最近は暑いから、汗をかきたくないから、歩くことを避けてしまっていたけど、髪を切ったついでにたくさん歩いたら、気持ちがよかった。汗だくになったけど、頭の中がスッキリした。