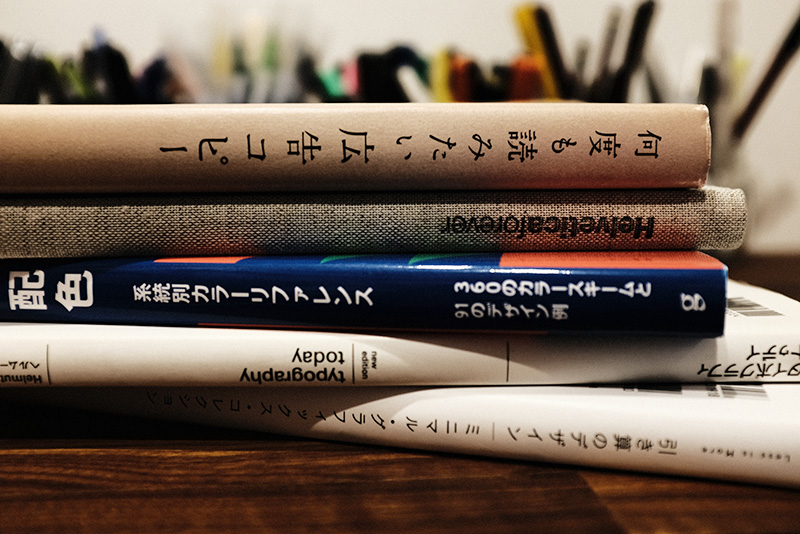

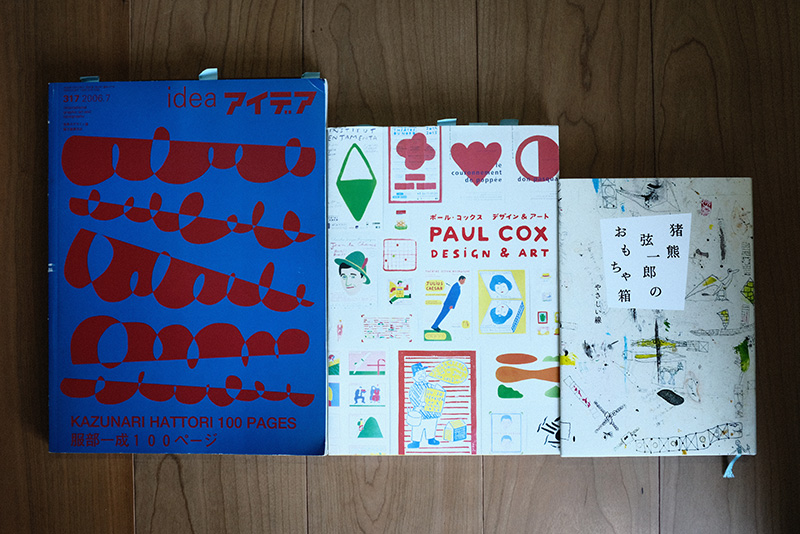

今年買ったデザイン本の中では、

この3冊が印象に残っています。

『ポール・コックス デザイン&アート』は

ちょいちょい本棚から

引っ張り出してきて眺めてます。

ぼくは他人のアトリエ写真を見るのが好きで

無数のデザイン本を

無造作に積み上げている

ポールさんのアトリエに憧れます。

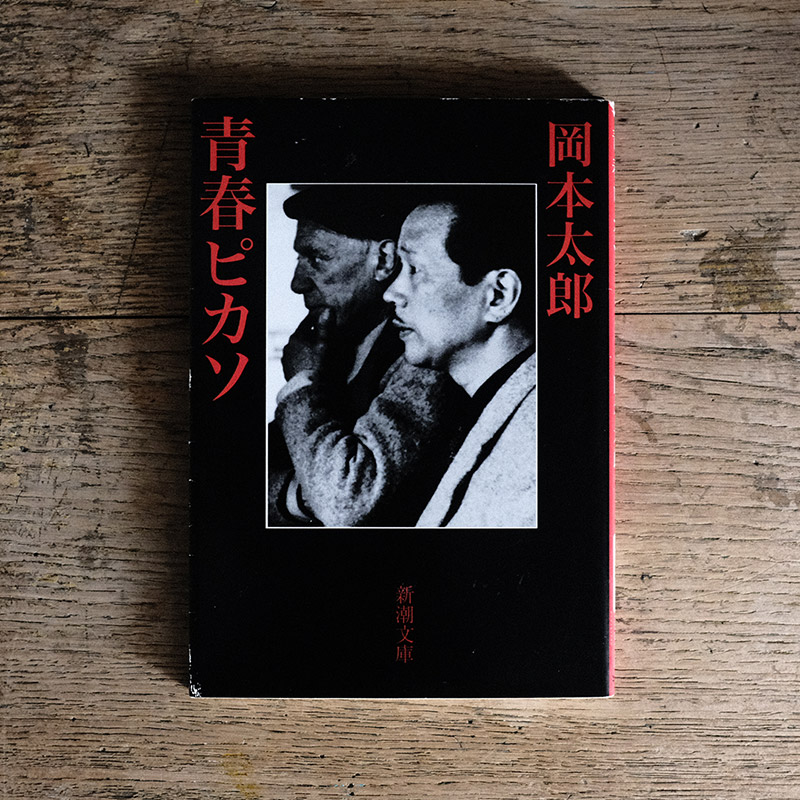

『服部一成100ページ』は

ずっと探していてようやく手に入れました。

服部さんが手掛けた多様な

広告・グラフィックが載っていて最高です。

ぼくはデザイナーの中では

服部一成さんが好きなのです。

キューピーマヨネーズの広告の

ラフな手描き文字に影響を受けました。

服部さんの考え方にも

ぼくは影響を受けていて

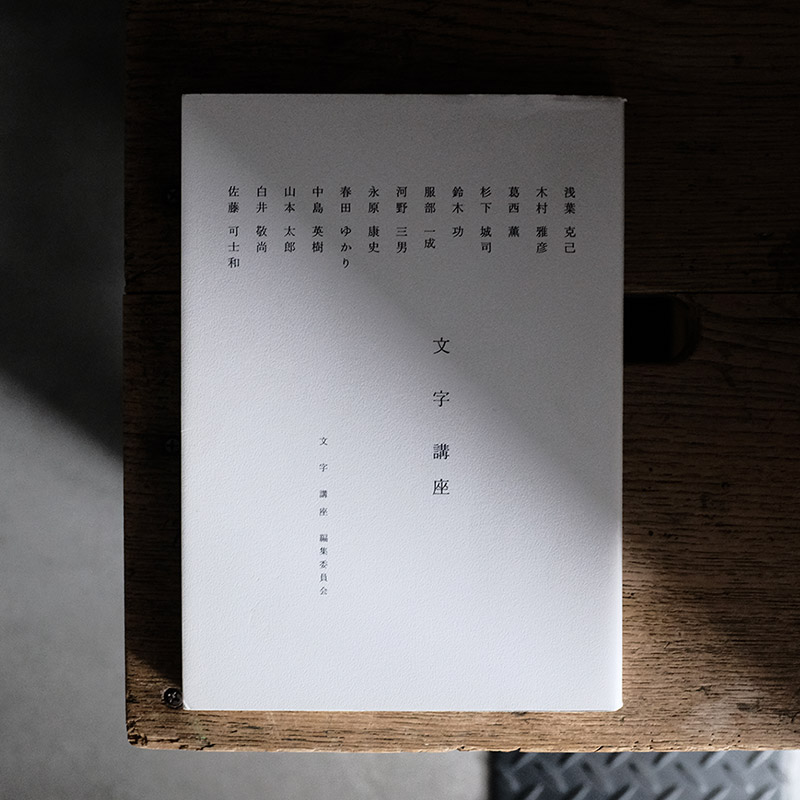

『文字講座』という本に書かれた

服部さんの言葉にはシビれました。

「デザインは手段にすぎないんだけれども、

しかし手段を超えたなにかがなければ

デザインは輝かない。

意味を伝えるために存在していながら、

意味を超えて輝くことを、

だれもが無意識に期待している」

(文字講座 115Pより)