デザインの力というのは確実にあるし

それを信じてもいるけど

たまにデザインすることに

虚しさを感じることがある。

これって本当にデザインする

必要があるんだろうか?と

迷いが生まれることがある。

デザインの力というのは確実にあるし

それを信じてもいるけど

たまにデザインすることに

虚しさを感じることがある。

これって本当にデザインする

必要があるんだろうか?と

迷いが生まれることがある。

鳥が勝手にやってきて、鳥の動きでシャッターが押されているわけだから、鳥自身が写真を撮っていると言っても過言ではない。

いまから40年前、宮崎学さんという日本の写真家が、森の中に自動センサーカメラを設置して、動物の死を撮った作品を発表したとき、「あいつは自分でシャッターを押していないから邪道だ」と、陰口を言われたそうです。時代が変わると評価も変わる。宮崎学さんはきっと早すぎたんですね。

早いといえば、20年前のSTUDIO VOICEに、スティーブン・ギルさんのインタビュー記事が載っています。「手で愉しむ写真集づくりのススメ」というタイトルです。

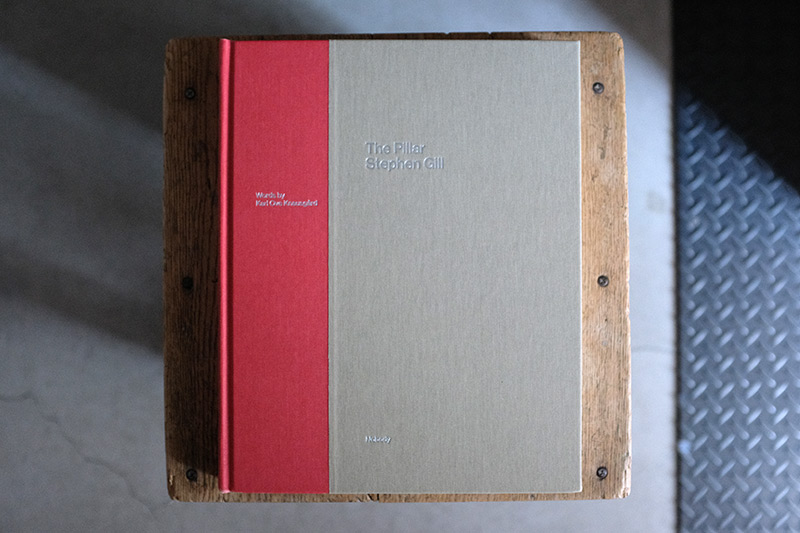

ギルさんは自分で写真集をつくり、自分のレーベルから出版しています。最後の最後までパソコンを使わないそうです。モニターから感知することと、実際に手で触れて眼で見ることは違う、と言っています。事実、「The Pillar」の写真は、モニターで見たネット画像のそれとは、まったく違うものでした。

おわり

届きました!すごい!想像していた写真の10倍カッコいい。本のつくりがとても良い。布カバーの質感、本の重み、スバラシイ。そして写真がほんとーーーに良い。スティーブン・ギルさん、ありがとう。丁寧に梱包、発送して、メッセージカードまで同封してくれたPOSTさん、ありがとう。最高です。

ついにスティーブン・ギルの「The Pillar」を買いました。いつか買おうと思いながら、なかなか手が出せず。実物を見ずに1万円超えの本を買うのはやはり勇気がいります。しかし、ついにやったぞ。

本はまだ届いていません。買っただけです。ファミコンに匹敵する値段の本を悩んだ末に買い、それが届き、実際に見てどう感じるのか?というドキュメンタリーブログです(なんじゃそれ)。

「The Pillar」を知らない方のために、一応かんたんに説明しておきます。

ロンドンで暮らしていたスティーブン・ギルという有名な写真家が、ある時スウェーデンの田舎に移住します。だだっ広い平原以外は何もないような場所で、いったい何を撮ればいいのか?と思案した結果、ギルさんは平原の真ん中に2本の杭を立てることを思いつきます。もしかしたら空を飛ぶ鳥たちが、杭を止まり木として使ってくれるかもしれないと考えたわけです。

そして片方の杭に、動きを感知して自動でシャッターを切るカメラを設置し、ギルさんはその場を立ち去ります。果たして、2本の杭と無人カメラは、どんな写真を撮ったのか?それが「The Pillar」に収められているのです。ワクワクしますね。

白鯨のことをぼくは「はくげい」と読んでいました。ところが、作中に「しろくじら」と呼んでいる場面が出てきました。どっちが正解なんだ?ChatGPTには聞かんよ。疑問のままにしておきます。

長かったクジラのうんちく話が終わり、乗組員たちの退屈な説明もようやく終わりました。海に出てから急に文章が難解になってきて、ぼくは何度も遭難しかけました。しかしついに、クジラと戦う場面がやってきた!クジラの群れを見つけるやいなや、3隻のボートで追跡します。手漕ぎです。あっさりとボートは転覆し、あやうく死にかけます。ワクワクするシーンのはずなのに、メルヴィルの文章が詩的で難解だから、面白さよりも、「難しい」が先に来ます。

クジラを追う物語ということで、「白鯨」のことをちょっと舐めていました。もしかしたら、あの「魔の山」よりも難解かもしれんぞ、これは。

毎日「日記」をつけています。

このブログとは別に

NOLTY(あの書店や文具店に

必ず並んでいる平凡な日記帳)

にせっせと書いています。

今年で6年目です。

ぼくは一度やると決めたら

やり続ける男なのです。

お店に入ってカウンターに座り

注文を済ませたあと

メガネをはずして

指で目をぐっと抑えていると

「目がお疲れのようですね」

と店主に言われました。

そしてタイピングの仕草をしながら

「こっち系ですか?」

と聞かれました。

そうです。

こっち系です。

今日も目と手首が

じんわり痛いです。

年末に紅白歌合戦を見て

サカナクションの怪獣を聴いて

漫画『チ。』も買いました。

(ミーハー丸出しの流れ)

チ。の物語の中で

本を読むことの大切さを

説くセリフが出てきて

ぼくは胸が熱くなりました。

それはこんなセリフでした。

「本を読め。

物知りになるためじゃなく

考えるためだ。

無関係に見える

情報と情報の間に

関わりを見つけろ。

その過程に知性が宿るのだ」

写真論を見つけるとつい買ってしまいます。

ホンマタカシさんが最近出した

『新しい写真のために』も買いました。

もっと直接的に自分の仕事の役にたつ本を

買って読んだほうがいいんじゃないか?

という心の声よりも

読みたい!知りたい!

という気持ちのほうが

いつも勝るからです。

きっとムダではないはず

そう自分に言い聞かせています。

(ムダでもいいか)

取材を受けてテレビ出演までしたのに、子供はもう麻雀教室には通っていません。取材してくれた記者の方がそのことを知ったら、ズッコケるかもしれない。かといって麻雀に飽きたわけではありません。教室が入っていたイオンモール側の都合で、教室が移転することになったのが理由です。仲良くなったあの子たちは、今でも通っているのかな?

子供は今でも家で、ジャラジャラと牌をかき混ぜながら、ひとり麻雀を打っています。ぼくと打つこともあります。お正月に妻の実家で4人打ちをしたことが、とても楽しかったようです。

『ぎゅわんぶらあ自己中心派』も、いまだに読んでいます。ワンピースとぎゅわんぶらあが、彼にとっての漫画ツートップだそうです。ぼくはぎゅわんぶらあの中で、「漂流雀荘」の回が特に好きです。あの漂流教室をパロった設定で、翔くんが大四喜字一色のダブル役満をアガった衝撃で、雀荘が異世界に転送される話です。

・その森の子供(ホンマタカシ)

・SWISS(長島有里枝)

・midday ghost(濵本奏)

・TTP(富安隼久)

・洋子(深瀬昌久)

・I had a dream you married a boy(Valerie Phillips)

・照度 あめつち 影を見る(川内倫子)

・CLARITY(永瀬沙世)

・写真がいってかえってきた(佐内正史)

・WINSLOW ARIZONA(Stephen Shore)

・眠る木(上原沙也加)

2025年に買った写真集は11冊でした。あまり買ってないと思っていたけど、そこそこ買っていました。

写真集と聞いて多くの人が想像するのはたぶん、アイドルの写真集だったり、鳥や花の写真集だと思いますが、ぼくが買っているのは写真家による写真集です。何が違うのか?前者は写っている被写体を目当てに買うもので、誰が撮ったのかは重要視されません。しかし、写真家による写真集は、誰が撮ったのかが重要です。被写体ではなく、佐内さんやショアさんが撮った「写真」が見たいのです。

それでいうと、写真家の個性が大事になります。写真ってシャッターを押せばだれでも撮れるし、機械が生み出すモノだから、個性を出すのってすごく難しいと思うんです。それなのに、森山大道さんの写真はパっと見ただけで森山さんの写真だと分かるし、深瀬さん、佐内さん、ショアさんの写真も分かります。すごいことですよね。

一番印象に残っているのは、長島有里枝さんの『SWISS』です。

本として完璧なほど美しくて、ページをめくるのがもったいなかったです。写真と音楽の相乗効果はすでに体験済みだったけど、写真と文章の相乗効果はこの本ではじめて体験しました。

本の終盤、自分をバカだと責める長島さんの言葉は、ものすごい純度で胸に迫ってきます。本当にすばらしい本。このクオリティで5,000円は安いと思う。赤々舎さん、ありがとうございます。

ホンマタカシさんの『その森の子供』も良かったです。キノコがこんなにもフォトジェニックだなんて知りませんでした。本のサイズが大きいので、写真は静謐なのに迫力があります。どこか1ページを切り取って部屋に貼りたい衝動を抑えながら、キノコたちの写真を眺めています。

ぼくはホンマさんの写真がずっと好きで、OIL MAGAZINEで連載していた「TOKYO AND ME」の写真も好きでした。こんな風に街をビシッビシッと切り取れたら、さぞ楽しいだろうなあと思います。

スティーブン・ショアさんがデジカメで、しかもたった1日で撮影した『WINSLOW ARIZONA』を見て、ようやくぼくは「フィルムじゃなくても別にいいやん」という気持ちになれました。手段とは関係なく、良いモノは良いのだ。もう『Uncommon Places』を買う必要はないな。

佐内正史さんの『写真がいってかえってきた』も、ぼくの写真集観を変えた1冊でした。手に収まるサイズ感、ざらざらした紙、ハッキリしないプリント、そのどれもが心地よくて、立派な製本だけが正義じゃないことを知りました。

キング・オブ・何気ない風景。だけど、佐内さんの写真だとわかる。被写体が何だろうが、佐内さんが撮ると佐内さんの写真になる。純粋な写真集ではないけど、歌人とコラボした『あなたに犬がそばにいた夏』に収められた佐内さんの写真も良かった。

ブログでは紹介していませんでしたが、上原沙也加さんの『眠る木』も、密かに買っていました。

沖縄だけど、沖縄っぽくない、でも言われてみれば沖縄だな、という風景を切り取っていて、どの写真もキマっています。どうやったらこんな場所を見つけることができるのか。写真家の眼ってすごいな。

ショアさんやエグルストンさんの影響を強く感じる、柔らかいニューカラー写真。日本の風景でもニューカラー的な写真は撮れるのだ。

一番わからなかったのは、永瀬沙世さんの『CLARITY』です。

ここで言う「わからない」は誉め言葉で、ぼくはアートブックを買う時、よくわからないものも買うようにしています。自分の幅を広げてくれるから。でも油断すると、つい好みのモノばかり買ってしまうので、部屋の壁に「よくわからないものを買う」と紙に書いて貼っています。子供がそれを見て、首をかしげていました。

CLARITYのページを開くと、博物館に展示されている化石の写真が現れて、次に海の底のような写真が出てきて、最後は岩場を飛ぶ蝶の写真がひたすら続きます。なんだこれは?と思って買いました。

意味はわからないけど、生命や時間の秘密がそこに写ってしまったような、そんな雰囲気があります。永瀬沙世さんという人をぼくは全く知らなかったけど、他の作品も見てみたいです。

11冊の中で唯一、川内倫子さんの『照度 あめつち 影を見る』だけが古書です。

川内さんの写真は、一見すると淡いトーンや光の印象でやさしいように見えるけど、同時に気持ち悪さもあって、ぼくはそれが少し苦手でした。でも、この写真集は好きでした。特に阿蘇の野焼きの写真が好きです。表紙の写真、良いですよね。

子供はこれを見るなり「これって阿蘇?」と言い当てました。ぼくたち九州人にとって阿蘇は見慣れた土地だけど、川内さんは阿蘇に来たとき、はじめて地球の上に立っているような感覚があったそうです。

今年は佐内さんの『生きている』が復刊されます。それがすごく楽しみです。

2025年、一番の思い出は、万博に行ったこと、でした。M1で優勝したたくろうの人が万博好きと知り、さらに好感度が増しました。年末はいろいろあって、気が付いたらお正月でした。しばらくは落ち着かない日々が続きそうです。街ゆく人々を眺めていると、みんないろんなことを抱えながら黙って歩いているんだよな、と思うのです。

31日は妻の実家で紅白歌合戦を見ました。若い時は紅白の良さがわからなかったけど、今はわかるようになりました。ハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」を聴いて、じーんときました。2026年も、何があるのか、どこに行くのか、わかりませんが、一生懸命歩いていきます。本年もどうぞよろしくお願いします。

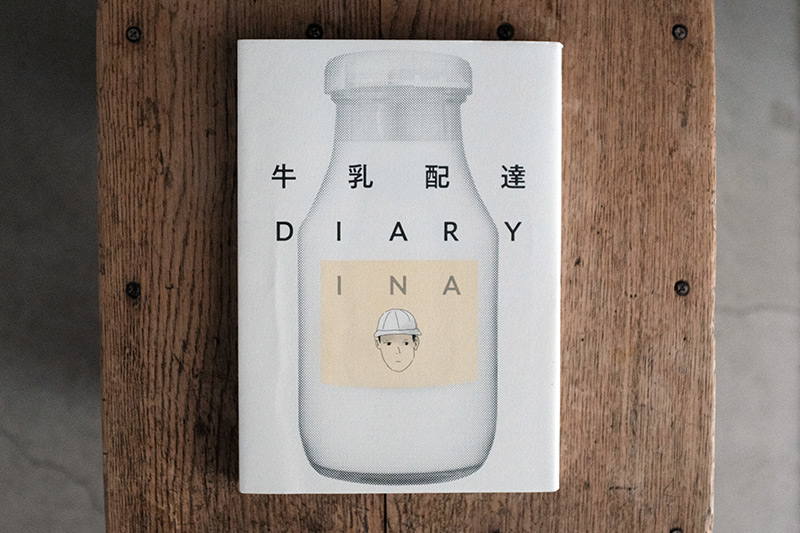

これはなあ、人に教えたいような、教えたくないような、自分だけの漫画にしたいような、そんな漫画です。買ったのは5年前。トーチWEBで読んで衝撃を受け、出版後すぐに買いました。絵はヘタなのに、上手い。狙ったヘタウマではなく、表現したいことがあって、足りない画力で懸命に描いた結果、だれにも描けない漫画が出来上がった、そんな感じです。しかし絵はどんどん上手くなっていき、最後のほうは自分だけのタッチを手に入れています。牛乳配達のアルバイト経験を漫画にしていて、これを読むと、どんな仕事にも、面白くて詩的なことが起こるとわかります。豊かな感受性さえあれば、どんなことでも漫画にできるとわかります。この本を読むたびに、自分でも漫画を描いてみたいという気持ちになります。

ぼくは中学生の時に転校を経験しました。なかなかヘビーな経験でした。自分の子供には、絶対に転校は経験させないと決めています。

転校後、やっとできた数人の友だちの中に、新聞配達のアルバイトをしているY君がいました。野球が好きで、ちょっと気難しいところがあり、だけど根は優しく、みんながリーバイス501に夢中になる中、頑なにジーパンを履かないという、「自分」を持っている男でした。

Y君と話していると、配達ルートにぼくの家が含まれていることがわかりました。仲良くなった友だちが、毎朝うちに新聞を届けに来てくれている。それは不思議な感覚でした。

ある日、Y君が朝刊と一緒にスポーツ新聞をサービスで入れてくれました。Y君からの友情の証です。何も知らないぼくの親は、ポストに入っているスポーツ新聞を見るなり「こんなの頼んでいない」と、営業所に苦情の電話をかけました。Y君は怒られてしまいました。

やっとできた友だちの好意を、最悪のカタチで返してしまい、ぼくはひどく落ち込みました。その後もY君とは友だちのままだったけど、その出来事はずっと苦い思い出として、ぼくの心に残り続けました。

AIが絵も描くようになったので、デジタルツールで描いた絵は「AIでいいやん」となっていくだろう。そして手描きの絵の価値が相対的に高まっていくのだ。とりわけAIには描けないヘタウマイラストが王者となるのだ。ははは。勝ち組や。AIが描いた絵の味気なさよ。自分たちでどんどん世の中をつまらなくしていることに、人は早く気付かないといけない。ChatGPTは便利ですけどね。一貫性が無いよね。ウソもつくし。

12月17日 意見の一致

子供の絵(魚を描いた版画作品)が入賞した。みんなで喜んだ。実際の作品をまだ見ることができていないので、はやく見たい。妻と子供も『わたしは真悟』を読了。ロビンが嫌い、まりん似の子供がすごく嫌な顔をしている、という点で意見が一致した。

12月18日 取材

住宅設備メーカーさんへの取材。へとへとになる。自分の仕事の中で、取材が一番難しい仕事かもしれない。終わったあとはいつも、反省点ばかりが頭をよぎる。とにかくベストを尽くすしかないのだ。

12月20日 結婚10周年

10回目の結婚記念日(ぱちぱちぱち)。子供と一緒に花を受け取りに行く。夜はみんなで焼き鳥屋へ。串も美味しかったけど、サゴシの藁焼きが特に美味しかった。(これからもよろしくお願いします)

12月21日 温度センス

天神はクリスマス前ですごく賑わっていた。しかし商業施設の中はどうしてあんなに暑いのか。それを見越してシャツ1枚で行ったのに、それでもちょっと暑いぐらいだった。いかんやろ。夜はみんなでM1を見た。面白かった。たくろう!