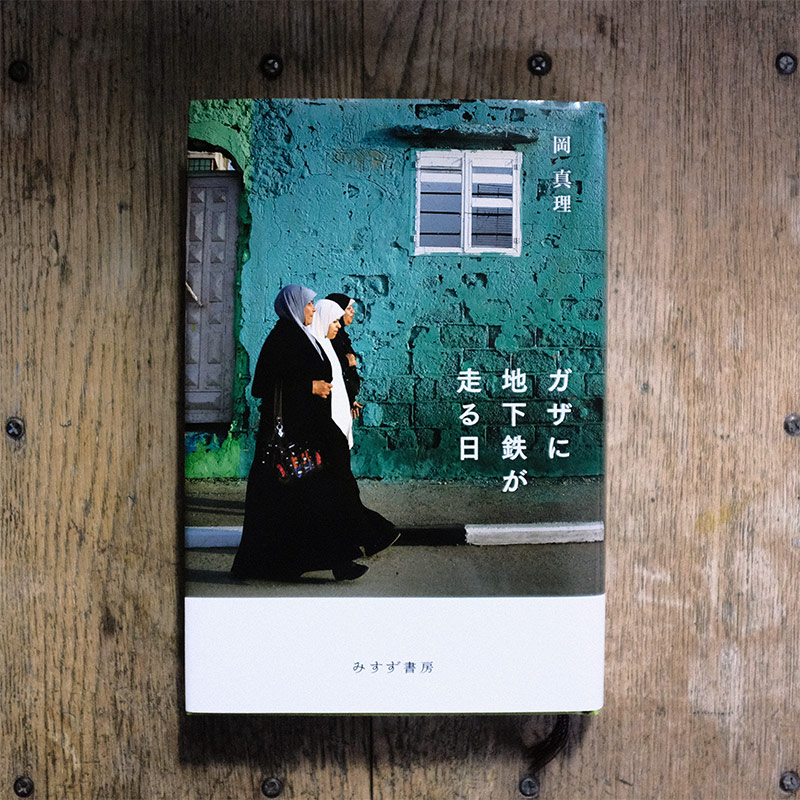

アジアカップが地上波のTVで放送されない悲しさ。決勝トーナメント1回戦も放送しないだって?なんてこった。トーナメント表を見てぼくは驚いた。そこにパレスチナの名前があったから。国が大変な状況にも関わらず、出場して、さらに勝ち上がってくるなんてすごい!

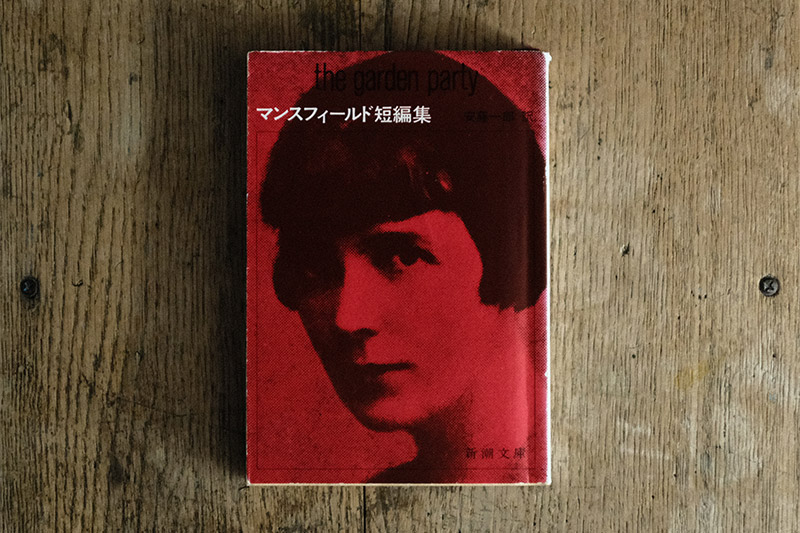

「ガザに地下鉄が走る日」を読んでから、パレスチナのことがずっと頭の片隅にある。たかが本を1冊読んだだけで、分かった気になってはダメだけど、自分の無知さを思い知って動揺した。

パレスチナの人たちは、アジアカップの試合を観ることはできるのかな?日本でぬくぬくと暮らしているぼくたちが見られないんだから、きっとテレビ観戦なんて出来ないだろうな。代表チームが勝ち上がっているというグッドニュースが届いていると良いんだけど。

ナクバ(イスラエルによる一方的な占領)から17年、いつか誰かが自分たちをパレスチナに連れ戻してくれることを夢見て、失ったものを恋しがりながら難民という境遇に甘んじていた親の世代とは対照的に、ノーマン(何者でもないもの)として難民キャンプの泥土のなかで成長した難民二世の子どもたちは、家族の糊口をしのぐために自分の人生を犠牲にするのではなく、パレスチナを取り戻すために、命を賭して戦うことを選んだのだった。

彼らは「難民」という人道問題であることを止め、祖国の解放とそこへの帰還のために銃をとり、解放戦士たちとなってこの世界の前に立ち現れることになる。彼らを難民キャンプという砂漠の辺獄に留めおき、その存在を安らかに忘却していた人間たちの喉元に銃を突きつけ、この世界の安寧を揺さぶる彼らを、世界は「テロリスト」と呼んだ。何者でもなかった者たち、人間ならざる者たちが、人間として、政治的主体として、この世界に存在を刻みつけた瞬間だった。

『ガザに地下鉄が走る日 – P37より』